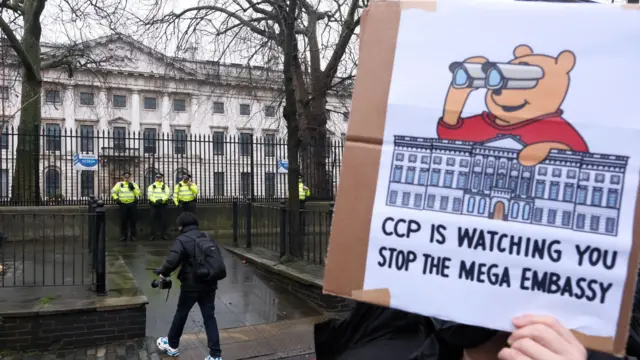

图像来源, IN PICTURES VIA GETTY IMAGES

图像加注文字, 中国于2018年购入前皇家铸币厂作为新驻英大使馆选址,之后争议不断。 2025年6月25日

中国选址位于伦敦市中心东侧的前皇家铸币厂(Royal Mint Court)为其新的大使馆,选址多时尚未动工,但有关这个“超级大使馆”的争议不断,据报美国进行插手及随着英国中央政府接管规划审批,相关争议再次回到公众视野。

6月8日,英国报章传来华盛顿的消息称,白宫以通讯安全为由,向唐宁街10号过问中国大使馆一事,称“深感忧虑”。

英国中央政府2024年10月从伦敦地方接管了跟中国新使馆相关的城市规划审批工作,最新给出了“秋季定夺”的说法。最终结果如何,似乎难以提早定论。

中国“超级大使馆”计划争议始末 约在1877年,英籍大清皇家海关总税务司赫德(Robert Hart) 在伦敦的副手金登干(James Duncan Campbell)租用波特兰坊楼房,供大清驻英公使馆设馆之用。之后,中国国民党与中共政权先后承租,用作中国使馆。

2013年,有消息说中国有意在伦敦选址建造一个新的大使馆,时任中国驻英大使刘晓明解释说,现有馆舍虽历经多次改造,但已难以满足新时代中国外交的要求。最终中国政府决定属意购入位于著名伦敦塔(Tower of London)对面,建于1809年的皇家铸币厂原址,涉及金额达2.55亿英镑(3.47亿美元;22.02亿元人民币;103.06亿元新台币)。

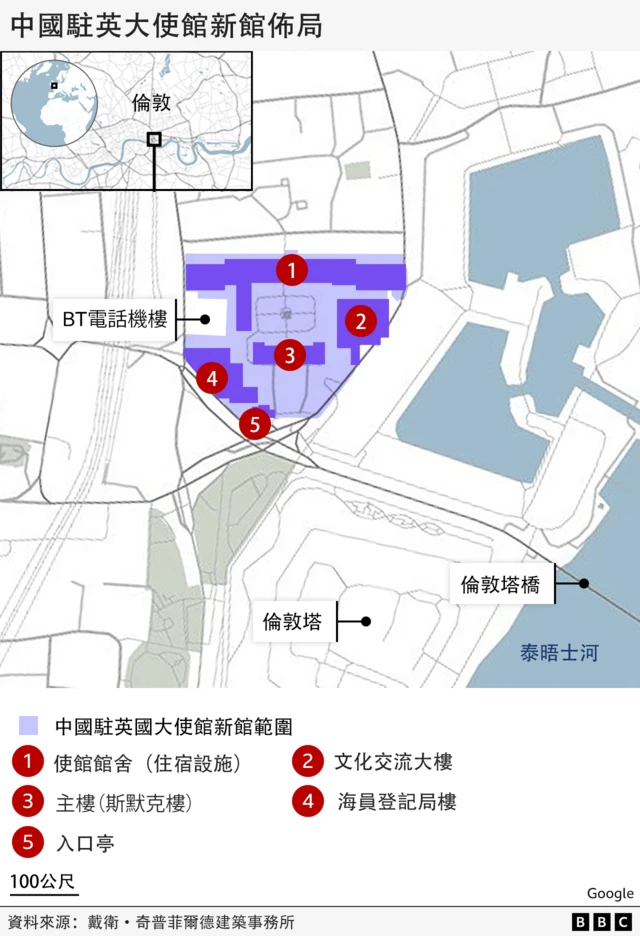

2018年5月18日 ,皇家铸币厂原址原房东——房地产企业Delancey与LRC集团——向中国政府交割(交吉)房产。中方使馆其后委任戴卫·奇普菲尔德建筑事务所(David Chipperfield Architects)起草改建方案,并向大使馆新址所在的伦敦塔村(哈姆雷特塔)自治市议会(Tower Hamlets Council)递交规划申请。

根据相关规划申请文件,新大使馆工地外部总面积(gross external area)将近5.7万平方米(61.3万平方英尺),内部总面积(gross internal area)5.23万平方米,其中3.07万平方米为外交人员住宿空间,合共提供225个单位。

工程涉及对被列为二级历史建筑的斯默克楼(Johnson Smirke)与海员登记局大楼(Seaman's Registry)作翻修与局部拆卸重建,以及挖掘隧道连通馆内四座楼房。

一旦落成,新使馆不但会成为英国最大的外国大使馆,还将是中国在欧洲最大的外交设施。刘晓明在房产交割仪式上致辞说 :“新馆舍无论面积还是外观,都与中国的大国形象十分契合。”

“我相信,在改造工程完成后,新馆舍将成为伦敦地平线上的新坐标,也是新时代中国在英国的一张新名片。”

伦敦大学亚非学院中国研究院主任曾锐生教授对BBC中文指出,中国驻英国大使馆现有馆舍不敷应用,实在需要更大的空间,而皇家铸币厂原址既有派头,而又价格便宜。

曾锐生教授说,中国大使馆人手中仅面向不同华人社团和中国留学生的专门工作人员便有十几人。

2022年12月——时任保守党党魁里希·苏纳克(Rishi Sunak)就任英国首相后不久——塔村自治市议会否决大使馆新址规划申请,中方无法动工改建。2024年8月——工党党魁基尔·斯塔默爵士(Sir Keir Starmer)赢得大选,就任首相后不久——建筑事务所再次向塔村议会提交申请。

中国驻英国使馆发言人当时称:“重新提交的使馆新馆舍规划设计方案充分考虑了英国建筑规划政策要求及各相关方意见,是一个高质量的方案。”

2024年10月,英国副首相兼地方发展、房屋及社区大臣安杰拉·雷纳(Angela Rayner)通知塔村自治市,中央政府“接管”(call in)有关中国新大使馆的规划申请审核。公函中并未提出接管理由,但英国政府官网介绍 ,房屋大臣只有在有关规划申请与英国国家利益有重大冲突,或申请本身具备全国重要性,才会行使规划法规所赋予的权力,接管申请审批。

按程序,房屋部规划检察署(Planning Inspectorate)委派规划检察官召开听证会,然后向房屋大臣安杰拉·雷纳提交报告,再由她作最终决定。

图像来源, PA MEDIA

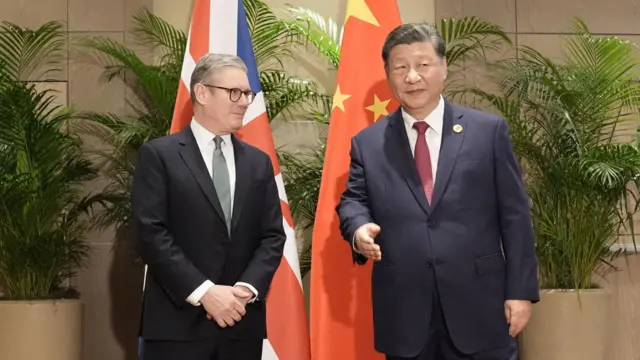

图像加注文字, 2024年11月,英国首相基尔·斯塔默爵士(左)与中国国家主席习近平(右)在巴西里约热内卢出席G20峰会之际会晤,基尔·斯塔默爵士主动提及伦敦中国新大使馆问题。 同年11月19日,二十国集团(G20)峰会在巴西里约热内卢举行,首相基尔·斯塔默爵士与中国国家主席习近平会晤 。基尔·斯塔默爵士说:“当我们(8月份)通电话时,你提起了伦敦的中国大使馆大楼,我们随后已采取行动接管该申请。如今我们须遵循相关法律程序与时间表来走。”

同年12月9日,塔村自治市议会策略发展委员会通过决议称,假定塔村仍对中国大使馆规划案有审批权的话,将再次驳回中方申请,理由包括项目对区内居民和游客,区内历史文化遗产,警务资源与公路安全的影响。中国使馆批评塔村当局“并没有根据事情本身的是非曲直和专业部门的意见作出决定,令人失望”。

此后,规划检察官于2025年2月召开了为期一周的公听会,随后向房屋大臣安杰拉·雷纳提交报告。

美国为何要插手? 图像来源, PA MEDIA

图像加注文字, 英美两国领袖在加拿大G7峰会期间达成贸易协议。 6月8日,《星期日泰晤士报》(Sunday Times)引述匿名美国官员称,白宫告诉唐宁街10号,美方因“我们其中一个最亲密盟友”给中方提供截取敏感通讯的“潜在途径”而“深感忧虑”,而美国总统特朗普(Donald Trump)早已促请基尔·斯塔默爵士否决中国大使馆新馆的建设申请。

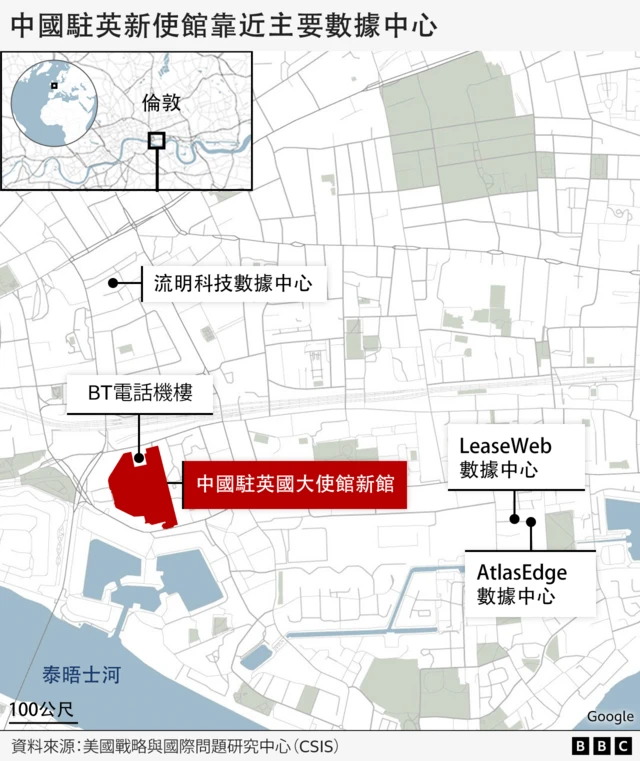

这篇报导称,美国国家安全委员会之前接获来自对中政策跨国议会联盟(IPAC)成员的一份备忘录,当中指出原皇家铸币厂地下藏着“连接伦敦金融城”的“暗缆”(dark cabling)——意思是布局错综复杂或仍有未使用的光纤缆线网路。

《星期日泰晤士报》还称,这位美方官员针对仍在进行中的英美贸易谈判提出“隐晦的威胁”称:“美国预期一切决定都将把我们的国家安全利益考虑其中,并先获得专业反间谍人员建议并认可的详尽缓解措施。”

在野保守党前党魁施志安爵士(Sir Iain Duncan Smith)随即在英国国会下议院质询官员时,将中国“超级大使馆”计划描述为英方的“叩头计划”,并称中方近期屡被揭发破坏海底电缆和骇客攻击基础设施。

不久,美国智库战略与国际研究中心(CSIS)情报、国家安全与技术项目研究助理奥森·普斯扎塞里(Aosheng Pusztaszeri)在一篇博客文章中称 ,新使馆的地下设施有可能供中国国家安全部和公安部用作情报蒐集中心。

早在今年1月,英国报章《i报》 就曾引述英国情报机关一份在2019年制定的报告指出同一论点,并指出原皇家铸币厂“十分靠近”三座主要数据中心,新址范围本身就紧邻着一座英国电讯(BT)电话机楼(电话交换局)。

5月下旬,也有报导指,央行英伦银行(Bank of England)与政府网络安全官员提出的类似警告,保守党籍 IPAC 创办人裴伦德(Luke de Pulford )同时透露自己到过华盛顿游说美方官员 重视有关中国驻英新使馆所构成的光缆安全的问题。

英国皇家联合三军研究所(RUSI)资深副研究员彭朝思(Charles Parton)有超过20年从事中英外交经验。英国《卫报》( The Guardian)6月20日引述他说,“暗缆”的存在是个“大麻烦”。

“处理方法有两个:一是说,嗯,你不能用这块地;另一个就是给缆线改道。把电缆改道有多难?我还真不知道答案。”

中国驻英国使馆发言人当时曾驳斥使馆将被用作间谍活动的指控,并称,“反华份子总是要诋毁、攻击中国”。对于破坏海底光缆和黑客指控,中国外交部曾称,中方一贯要求中国船只严格遵守相关法律法规,且一贯坚决反对并依法打击黑客攻击行为。

伦敦大学亚非学院的曾锐生教授也质疑,若说中国试图窃听通讯光缆,除了选择原皇家铸币厂作为新大使馆馆址外,是否还有更多不容易被察觉的办法,例如在电缆经过的其他地段收购房产。

“所以你去反对中国新大使馆的选址,就是因为它的位置有战略价值,是个很值得怀疑的论述。”

图像来源, REUTERS

图像加注文字, 中国大使馆新馆选址对面是已列入联合国教科文组织(UNESCO)世界遗产名册的古迹伦敦塔(图下方),不远即是英国首都两大财金枢纽之一——伦敦金融城(图后方)。 专门研究英国政治的英国雷丁大学讲师丁宏量博士也对美方向英方表达关切中国新大使馆选址抱有怀疑。

他说:“美国政府提出这事情,到底是真的很关心,想禁掉中国使馆的搬迁计划,还是其实它想要获得别的东西,而只是用这作为筹码去跟英国政府谈判?”

《星期日泰晤士报》的报导发表后,英国科学、创新及科技大臣彼得·凯尔(Peter Kyle)对天空电视新闻台(Sky News)称,政府将在规划审批过程中“认真对待”各界对中国新使馆的安全忧虑。

首相基尔·斯塔默爵士6月16日在前往加拿大出席七国集团(G7)峰会时说:“我们任何时候都会根据我们自身的国家利益,对任何问题采取行动,包括有关(中国)大使馆事宜。”

“无论作出任何决定,我们都将视乎我们对国家利益,小心平衡。”

基尔·斯塔默爵士在G7峰会与特朗普碰面后,特朗普签署核准了一份双边协议 ,允许移除部分美国对英贸易壁垒。中国使馆争议对英美贸易谈判的威胁似乎暂时得到解除。

中国“超级大使馆”规划为何遭抗议? 图像来源, FUTURE PUBLISHING VIA GETTY IMAGES

图像加注文字, “移英港人”群体担心,新使馆将让他们与在英新疆维吾尔族、藏族异议人士更容易遭中共当局监控。 在英国中央政府宣布接管中国新大使馆的规划审批后,原皇家铸币厂外先后至少有四次反对使馆建设计划的集会,最新一次在6月14日举行。主办方称有3500人参加。

参与集会的除了本地居民外,也有台湾、西藏和新疆背景的,但主力是在中国《香港国安法》实施后移民英国的港人。前香港湾仔区议员张嘉莉便是其中一位。

张嘉莉向BBC中文表示,让他们不安的是包括中国“超级大使馆”的规划申请文件中并未说明为何需要建设大量住宿空间;新使馆一旦建成,也将意味着周边的闭路电视监控镜头将显著增多。

2023年初 ,中国驻葡萄牙大使馆曾因遭到周遭的里斯本居民投诉侵犯隐私,而将使馆周边的监控镜头拆除或更改拍摄方向。

在此之前,《卫报》曾引述示威者质疑,新大使馆或会被用作关押异议人士。据中国驻英大使馆网站介绍,波特兰坊现址内有一房间名为“孙中山先生伦敦蒙难室”,那是1896年中国反帝制革命领袖孙中山被清政府外交官掳走,准备秘密押回前,将其收押的房间 。

图像来源, REUTERS

图像加注文字, 伦敦波特兰坊中国驻英国大使馆现址——从清朝租用至今的这个地点是孙中山《伦敦蒙难记》掳人风波真实发生的场所。 至于当地居民为何也反对新大使馆,BBC资助的地方民主报导服务(LDRS)曾报导,他们在提交塔村议会的意见书中也对监控镜头增加表达担忧,同时担忧该处会“变成一座堡垒,且可能成为恐怖份子的目标”。

张嘉莉说:“我想对香港人和其他受中共压迫的群体来说,如果英国政府容让中共在这个地点去建‘超级大使馆’,就是英国政府向中共示弱低头。这个是令我们最担心的。”

被香港国安警察悬红通缉的前香港民意研究所副行政总裁钟剑华博士在抗议现场对《追新闻》说:“有前科嘛,曼彻斯特(中国领事馆职员) 试过走出来扯烂示威物品、吓唬记者。”

2024年5月,英国引用《国安法》起诉三人 ,他们被指与香港驻伦敦经贸办(HKETO)有关,涉嫌骚扰在英香港异议人士。张嘉莉说:“那个也是让香港人很忧虑,究竟监控已经去到哪个程度呢?甚么时候我们被拿到的资讯会被用来对付在英国的大家呢?”

移英港人国际关系学者黄伟国博士对BBC中文表示,他也曾参与反对新大使馆的集会。他还注意到在审批规划的听证会上,中方似乎动员了许多亲北京华侨组织人员来发表“一式一样的意见”。

图像来源, IN PICTURES VIA GETTY IMAGES

图像加注文字, 2025年2月以来的四场千人级别示威,主要都是香港移民参与,但也有在英藏人、新疆维吾尔人和台湾人等参与。 在6月19日的下议院辩论上,自由民主党影子检察总长班·马奎尔(Ben Maguire)表示他曾会晤另一位被香港国安警察悬红通缉的异议人士张晞晴,对方向他讲述了在伦敦怀疑被跟踪的情况。

马奎尔说:“中国‘超级大使馆’一旦建成,或会严重(提升)中国监视、恐吓和跨国镇压在伦敦香港活动人士的能力。”

伦敦大学亚非学院的曾锐生教授不认同潜在跨境镇压威胁是反对中国“超级大使馆”规划的理由。

他说:“做好功课,看看那些公开资料。中国大使馆里面有多少人是专责处理所谓侨务的?处理学生?为甚么大使馆会有这么多人?”

《泰晤士报》曾报导,2020年中国在英国外交人员数目为116人,2010年是94人。移英港人媒体指出,新使馆计划建设大量住宿单位,意味着派到英国的外交人员还将大幅增加。

图像来源, REUTERS

图像加注文字, 警方此前表达了对中国大使馆新馆外容易出现示威的担忧。 示威本身似乎成为了反对大使馆迁址的另一个理由。《伦敦旗帜晚报》(London Standard) 6月9日发表透过《资讯自由法》获取的数字称,单是2月与3月份两次集会,便导致伦敦都会警察(Metropolitan Police;又称大伦敦警察厅或苏格兰场)额外支出警员加班费与车辆开销共34万余镑。

《晚报》称,若使馆建设规划获得批准,假设使馆门外每年将有约10场公众集会,则大伦敦警察厅要面对每年上百万英镑的警务成本。

2024年12月,伦敦都会警察曾表达反对中国“超级大使馆”规划,但后来经警队内部评估后撤回反对意见。

一名警方发言人当时称,警方“持续向规划检察署表达关注,包括(新使馆)对周边道路的潜在影响”,并促请规划检察署进一步咨询伦敦交通局(Transport for London)等利益相关方。

“超级大使馆”最终会成事吗? 图像来源, HOUSE OF COMMONS/PA MEDIA

图像加注文字, 副首相安杰拉·雷纳将定夺中国大使馆规划是否过关。 规划检察官在6月去函塔村自治市议会时称,房屋大臣将于9月9日或以前公布决定。若英方否决申请,中方有否任何“B计划”、“B选址”,此刻外界一无所知。

在塔村议会当时称会再度否决中方规划申请时,中国驻英国大使馆发言人曾说:“为外交馆舍建设提供支持和便利是东道国的国际义务,我们希望英方履行此项国际义务。”

黄伟国认为,“超级大使馆”规划案最终被否决的机会是“一半一半”,而即使最终英方批出规划许可,都可能要面对司法挑战和舆论质疑。

图像来源, IN PICTURES VIA GETTY IMAGES

图像加注文字, 曾锐生教授认为,批准中国“超级大使馆”项目上马有助于使馆选址一带发展。 但伦敦大学亚非学院曾锐生教授说:“他(英国政府)为何不批准呢?除非美国施加特别大的压力,蛮不讲理,只要你批准我就攻击你,那就没办法了。因为英国要维持跟美国的友好关系,并无其他选择。”

曾锐生教授认为,重新发展该处能为周边的白教堂(Whitechapel)地区带来社区更新,对当地居民有利,“就正如九榆树的美国‘超级大使馆’一样,给九榆树地区带来了更新。”

他说,质疑中国使馆的职员规模才是合理,但这有可能给英方带来麻烦:英国在北京的驻华使馆实际上也在申请扩建——且被形容为日久失修,危在旦夕——目前同样被北京当局拦下。

“伦敦不批准中国扩馆,英国驻华大使馆一样不会让你去扩张。你去管,质问我的雇员都在干甚么,北京就每天都问你,你的职员都在干甚么。”

美国战略与国际研究中心的普斯扎塞里认为,工党政府可选择明确以国家安全理由否决中方申请,或撤回“接管”,交还塔村议会来否决。但无论循哪个途径推进,均势必让中英关系转趋紧张,打击基尔·斯塔默爵士重新加强与北京联系的努力。

财相蕾切尔·里夫斯1月份访问北京,签下了总值6亿英镑的中国对英投资协议。普斯扎塞里相信,一旦中国新使馆规划被否决,中方很有可能撤回,甚或冻结对英投资,打击正受滞胀与国债高企困扰的英国经济。

图像来源, BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

图像加注文字, 塔村居民担心中国大使馆进驻将使原皇家铸币局“变成一座堡垒,且可能成为恐怖份子的目标”。 普斯扎塞里认为,工党对重启中国使馆建设持开放态度。虽然特朗普签署了核准部分英美贸易协定的文件,但不确定性仍在,基尔·斯塔默政府或许仍会因此选择加深对华贸易关系,然而这又将导致英国在美国面前更被孤立。

美国也有可能对英国施加“胡萝卜加大棒”式的压力。普斯扎塞里说,“胡萝卜”将是华府加以保证美英“特殊关系”将维持强劲,不受特朗普近期对欧洲与北约(NATO)的言语批评所影响,以及进一步削减对英货品关税和加大美国对英投资;“大棒”将包括在最后关头禁止英国向毛里求斯(Mauritius)租用设有美军基地的查戈斯群岛(Chagos Islands) ,和减少与英方分享外交情报。

然而,英国雷丁大学的丁宏量博士认为,唐宁街并不急于处理中国大使馆新馆的建设申请。

他对BBC中文说:“对于工党政府来说,这件事情绝对不是烫手山芋,因为它还有更多更糟糕的事情要去处理——国内经济问题多多,国际上跟美国的贸易战,还有得跟欧盟谈判‘脱欧’后新安排,要处理是否重新加强对欧盟关系。”

“中国大使馆这事情,我相信对于英国政府来讲,优先次序相当低。”