图像来源,Steve Hubbard/BBC

一切发生在一瞬间。脚踏车呼啸而过,衣袖相互摩擦,短短几秒钟,您的整个数位生活可能就此被入侵。在英国街头,震惊与难以置信的情绪每天上演数百次。

手机被偷的影响往往不只是金钱上的损失。

芬妮拉・罗林(Fenella Rawling )的全新 iPhone16在八月于剑桥购物时被抢走。手机里储存着她母亲的珍贵回忆——她母亲罹患无法治愈的肺癌。由于照片未备份、iCloud 也未设定,这些回忆如今永远消失了。

“这些是我永远永远永远无法找回的回忆。”她含泪说。

透过一款名为“寻找我的iPhone”(Find My)的应用程式,芬妮拉能即时看到她的手机搭乘火车前往伦敦。一周后,它出现在杜拜(迪拜),然后是中国。然后她开始收到大量钓鱼简讯,要求她提供帐户资料或清除手机设置。

发生在芬妮拉身上的故事越来越常见,因为有组织的犯罪集团开始转向偷窃手机,每部被偷的手机最高可卖到400英镑。

被定罪的手机窃贼桑尼・斯崔格( Sonny Stringer )曾在一小时内偷走 24 部手机。他于去年八月被判入狱两年。

“在伦敦,这是个肥沃的猎场。”持牌计程车司机协会主席保罗・布伦南(Paul Brennan) 说。

“没有人觉得这种事会发生在自己身上,直到真的发生了——这就是问题所在。这类事件的发生机率正在飙升。”他说。

“他们总是骑着电动脚踏车,因为可以迅速逃逸。他们通常全身穿黑,戴着头套和帽子。”

“我们有许多来自世界各地的常客,但他们现在打电话来取消行程。他们说不会来伦敦了,因为不安全。”

根据伦敦都会警察局的数据,2024年共有117,211部手机被偷,比2019年的91,481部增加了25%。

伦敦都会警察局表示,街头的抢匪通常骑乘轻型电动机车,时速可达60英里(约97公里)。

由于这类电动机车在抢匪集团中非常普遍,伦敦警方已投资购买一批高性能机车,以便能够追上他们。

“他们讨厌我们拥有这些机车。”警队的莱恩・佩里(Ryan Perry)中士说。

“他们讨厌我们骑着这些车在街上巡逻。从我们和民众的角度来看,这是件好事。”

“如果我们能够阻止犯罪,那就太理想了。如果他们想出来‘玩’,我们就会在那里追捕他们,并将他们送上法庭。”

打击手机窃贼的战斗不仅仅是在地面上进行。

“我们是手机抢匪最可怕的梦魇。”英国国家警察航空服务队(NPAS)战术飞行员安德鲁・劳利斯( Andrew Lawless )说。

“一旦我们飞到上空,他们逃脱的机率就会大幅下降。”

“我们可以从窗户看到很多东西。我们可以使用摄影机和各种工具来定位并持续追踪嫌疑人。”他说。

艾坪森林(Epping Forest)的伦敦国家警察航空服务队(NPAS)基地经理格伦・沃克(Glen Walker) 中士向BBC展示了机上摄影机如何能够放大嫌疑人的脸部。

“直升机出现在该区域,本身就能产生强大的威吓效果。”他说。

“我们的飞机体积大、噪音也明显。如果我们在西敏市上空 1,000 英尺(约 300 公尺)盘旋,而当地又发生了一连串抢案,嫌疑人通常会听到或看到直升机,然后就会躲起来。”

在伦敦,警方并不是唯一对付手机抢匪的人。

迪亚哥・加尔迪诺(Diego Galdino )自称“扒手猎人”。

他白天是一名外送员,因为几乎每天都目睹扒窃事件,便开始拍摄这些瞬间并上传到网路上。他的帐号“PickPocketLondon”在短短几个月内就累积了数百万次观看。

加尔迪诺表示,当他看到小偷行动时,出于“本能”就会提醒周围的人。

“我发现这座城市的犯罪情况一天比一天严重。”他说。

“他们会遮住脸,通常是两三个人一起行动,从不单独出现,主要是成群结队。”

“当(偷窃)发生时,你找不到被偷的东西,因为他们早就把东西转交给其他人了。所以我总是试着在他们下手前大声喊出来。”他说。

长久以来,扒手一直被认为是在首都流动作案的一群人,他们在各大首都城市间“巡回”,一旦面孔开始被执法单位认出,就会转移地点。

英国交通警察(British Transport Police,简称 BTP)也注意到每天通勤进入伦敦的手机窃贼人数上升,警员表示他们是来“工作一天”。

当BBC跟随巡逻队来到芬斯伯里公园车站(Finsbury Park Station)时,一名交通警察指着一位走过的男子说:“那个戴黑色棒球帽的傢伙——我们认识他——他住在朴茨茅斯……他每天从朴茨茅斯搭车来伦敦偷手机。这就是他们的全职工作。”

警员远距离跟踪该嫌疑人一段时间后,他离开了车站,并未企图行窃。随后,警员接到通知,前往寻找另一名在附近出现的潜在抢匪。

英国交通警察(BTP)人员经常在交通网络中进行便衣巡逻,特别是在像芬斯伯里公园这样的犯罪热点区域。

“他们是在工业化规模上进行——为了赚大钱。”一名警员说,许多窃贼是从海外飞来英国,在英国待几周进行偷窃,然后再离开。

但该地区的手机抢匪也有本地人。

“过去两年左右,来自这一区域周边的窃贼人数激增,他们是更大窃贼网络的一部分——大约有600人左右。”该警员表示。

“我们确实掌握了至少600名该帮派成员的影像资料。”

图像来源,Getty Images

特朗普并未排除连任第三届总统的可能性,并表示他“很乐意”。

特朗普集团已经在出售印有“特朗普2028”字样的红色帽子,似乎在宣传总统是大选候选人。

不过,到那时,特朗普将在白宫任职两届,这是美国宪法规定的上限。

今年早些时候,这款售价50美元(38英镑)的帽子发布之前,特朗普曾表示,他想连任第三届“并非开玩笑”。

美国宪法规定“任何人……不得连任超过两届”,但一些特朗普的支持者——以及总统本人——认为或许有办法绕过这一限制。

End of 热读

10月27日,特朗普在亚洲之行期间被记者问到连任第三任期的可能性。特朗普回答说:“我还没认真想过这个问题。但我的民调数据是我有史以来最好的。”

就在几天前,特朗普前战略顾问史蒂夫·班农(Steve Bannon)表示,已经制定了一项“计划”,以确保这位79岁的总统连任。

此前,特朗普在接受NBC采访时曾表示,“有一些方法可以做到这一点”。

“我不是开玩笑……很多人都希望我这么做,”他补充道。“但我基本上告诉他们,我们还有很长的路要走,你知道,这届政府才刚刚开始。”

特朗普在第二任期结束时将年满82岁。当被问及是否愿意继续担任“这个国家最艰难的职位”时,他回答说:“嗯,我喜欢工作。”

这并非他第一次就此发表评论。今年1月,他曾告诉支持者,“能够担任总统不只一次,而是两次、三次甚至四次,将是我一生中最大的荣幸”。然而,他随后表示,这只是针对“假新闻媒体”所开的玩笑。

今年4月,特朗普官方线上商品商店开始以50美元的价格出售一顶“特朗普2028”帽子。商品清单上印着总统儿子埃里克戴着这顶帽子的照片,并配文:“未来一片光明!”

从表面上看,美国宪法似乎排除了任何人拥有第三任期的可能性。第二十二修正案规定:

“任何人不得连任总统超过两次;任何人在他人当选总统的任期内,担任或代理总统超过两年,不得连任总统超过一次。”

修改宪法需要参议院和众议院三分之二的批准,以及四分之三的州级政府批准。

特朗普的共和党控制国会两院,但未达到所需的多数席次。此外,民主党控制着50个州议会中的18个。

特朗普的支持者表示,宪法中存在一个漏洞,而且未经法庭检验。

他们认为,第二十二修正案仅明确禁止某人“当选”超过两届总统,而没有提及“继任”。

根据这个理论,特朗普可能会在2028年大选中担任另一位候选人的副总统竞选搭档——也许是他自己的副总统万斯。

如果他们获胜,候选人可能会宣誓入主白宫,然后立即辞职——让特朗普继任。

播客、著名的前特朗普顾问史蒂夫·班农告诉《经济学人》:“特朗普将在28年成为总统,人们应该接受这一点。”

“在适当的时候,我们会公布具体计划,”班农补充道。

然而,总统淡化了这个想法。

“我认为人们不会喜欢这样,”他说。“这太取巧了。不太对劲。”

虽然特朗普保留了连任第三任期的可能性,但他并未提供任何具体实现方法。

民主党对此强烈反对。

“这显然是他试图接管政府、瓦解我们民主的又一次升级,”曾担任特朗普首次弹劾案首席律师的纽约州众议员丹尼尔·戈德曼(Daniel Goldman)说道。

“如果国会共和党人相信宪法,他们就会公开反对特朗普的第三任期野心。”

特朗普党内一些人也认为这是个糟糕的主意。

俄克拉荷马州共和党参议员马克韦恩·穆林(Markwayne Mullin)今年2月表示,他不会支持特朗普重返白宫的尝试。

“首先,我不会修改宪法,除非美国人民选择这样做,”穆林告诉NBC。

共和党众议员汤姆·科尔(Tom Cole)称这个想法“太过天马行空,不值得认真讨论。”

圣母大学选举法教授德里克·穆勒(Derek Muller)表示,宪法第十二修正案规定,“任何宪法上不具备总统任职资格的人,不得担任美国副总统”。

在他看来,这意味着连任两届将使任何人失去竞选副总统的资格。

“我认为没有什么‘奇葩招数’可以绕过总统任期限制,”他说。

波士顿东北大学宪法法教授杰里米·保罗(Jeremy Paul)告诉哥伦比亚广播公司新闻台,第三任期“没有可信的法律依据”。

图像来源,Getty Images

富兰克林·德拉诺·罗斯福(Franklin Delano Roosevelt)曾四度被选中。他于1945年4月,即第四个任期开始三个月后去世。

大萧条和第二次世界大战影响了罗斯福的任期,并经常被认为是他延长总统任期的原因。

当时,美国总统的两届任期限制尚未写入法律,而是自乔治·华盛顿于1796年拒绝第三任期以来一直沿用的一种惯例。

罗斯福的长期执政使得这项传统于1951年被纳入《第二十二修正案》。

图像来源,Andrzej Jackowski/EPA/Shutterstock

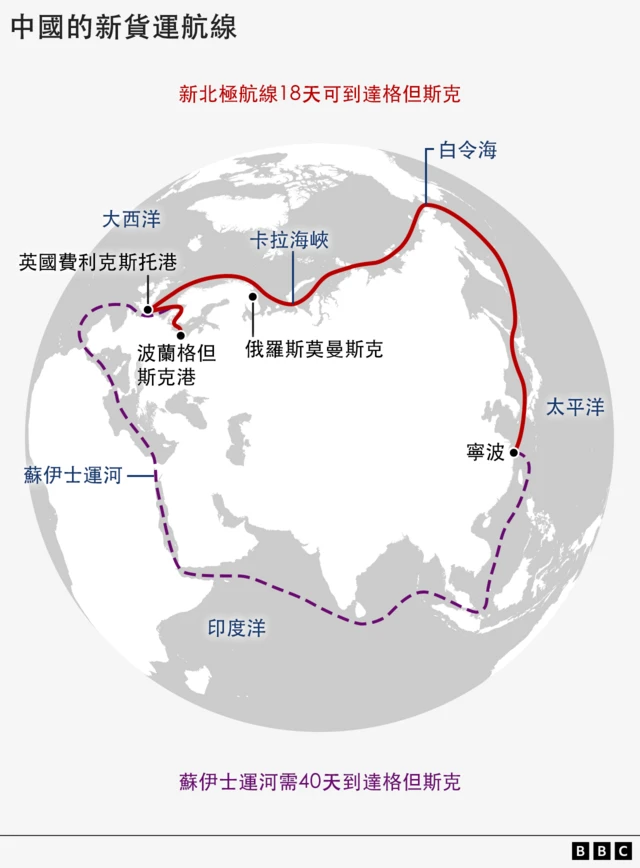

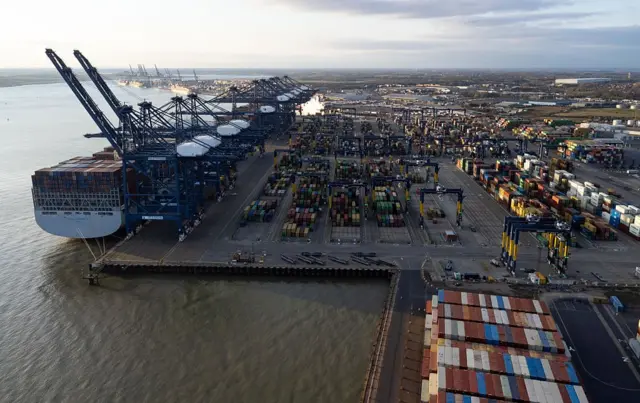

2025年9月22日,一艘名为“伊斯坦堡桥梁号”(Istanbul Bridge)的中国籍集装箱船,从中国东南沿海的宁波舟山港缓缓驶离,载着数千个标准货柜,穿越辽阔的太平洋,转而北上日本海再钻入北冰洋的寒流。这艘货轮,并未选择传统的苏伊士运河或绕行南非好望角的漫长路径,而是首次拥抱俄罗斯的北方海路(Northern Sea Route, NSR),历经21天,于10月13日晚间抵达英国费利克斯托港(Felixstowe),瞬时引发全球关注。

这不仅是全球首条定期“中欧北极快航”集装箱航线的正式通航,该航线更将亚欧贸易时程从原本的40-50天压缩至不到三周,节省高达22天航时——在波兰因为俄罗斯在其边境军演而关闭中欧班列陆路运输,引发中国不快之际,北京终于打出了这一张“极地丝绸之路”牌,瞬时引发了区域骚动。

有专家分析认爲,除了触及商务及环境话题之外,该航线的开通也反映了背后的区域政治含义。近年来,北极正日益成为大国博弈的焦点,已是不争的事实,中国在极地地带的行动频频成为新焦点,换言之,北极已从边缘地带蜕变为全球供应链及区域政治的新战场。

在分析中国此次“北方丝路”首航时,北极研究专家、华府独立智库北极研究所(The Arctic Institute)创办人马尔特·胡梅尔特(Malte Humpert)对BBC中文表示,近年来全球贸易中断事件,例如红海危机,或与美国日益加剧的贸易争端,无疑提升了北极作为替代航道的吸引力。“马六甲海峡困境”长期以来爲中国政治领导层所焦虑,而北极确实提供了一个潜在的“地缘战略”解决方案。

图像来源,AFP

结尾 X 帖子

位于加拿大渥太华的独立智库“麦克唐纳-劳瑞尔中心”(The MacDonald-Laurier Institute)高级研究员亚历山大·达尔齐尔(Alexander Dalziel)接受BBC中文采访时称,明显地,中国追求北极航运有着清晰目标,聚焦于航行路线的多样化,确保中国能抵达欧洲与大西洋市场,同时降低暴露于马六甲海峡与红海等地缘政治与安全风险中。

End of 热读

然而,从加拿大政府安全部门退休的达尔齐尔向BBC中文强调,此路线也关乎中俄关系,折射出俄国回馈中国在乌俄战争中的支援。同时,对北京而言亦是有力的“内外宣”,塑造中国为北极区域的参与者,拥有“合法的”北极利益参与权。

达尔齐尔还表示:“这更是是对华盛顿发出信号,继去年与俄罗斯在白令海峡的联合海岸警卫演习,以及今年在阿拉斯加外北极水域密集的研究探险行程之后,中国能够而且将在这些水域展现存在,并逐步掌握在北冰洋水面与水下航行的挑战。”

这条航线为何如此吸引中国的眼球?中国藉此向欧洲乃至美国等全球对手释放何种讯息?在气候变迁导致冰融加速的背景下,这条“冰上丝绸之路”是否将重塑全球贸易版图,抑或点燃新一轮冷战火种?

图像来源,Getty Images

许多专家称,在气候变化下,北极冰层融化开启了新航道,同时暴露了资源、航权与安全的角力。譬如,早在今年初,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump,川普)强势回归白宫没多久,便抛出争议性言论,主张美国应从丹麦手中“收购”格陵兰岛,称其对国家与国际安全“至关重要”。特朗普所言虽遭丹麦与欧盟强烈反弹,但也凸显北极在大国竞争中的战略价值,越显重要。

与此同时,俄罗斯总统普京正加速扩建北部海岸的港口基础设施,如摩曼斯克与萨贝塔的深水码头,旨在将北方海路打造成“能源高速公路”,输送液化天然气(LNG)与矿产至亚洲市场。

而中国的“极地丝绸之路”(Polar Silk Road, PSR)概念,源自2018年1月习近平政府发布的《中国的北极政策》白皮书,分析称这是作为“一带一路”倡议的北翼延伸。然而,专家向BBC中文表示,事实上这一航线并非突兀而生,应是北京长期布局的产物——面对南海局势、红海胡塞武装袭击及苏伊士运河频发事件,北京亟需开发多元战略及商业航线。因此,“极地丝绸之路”一直在规划中。

今年9月初,俄罗斯无人机被指入侵波兰领空,导致波兰关闭与白俄罗斯接壤的边界,“中欧班列”对欧运输也因此中断,中国随后打出了“北极航道牌”。

9月22日,中国“伊斯坦堡桥梁号”的航程,从宁波开始,穿越日本海之后,进入白令海峡,沿俄罗斯西伯利亚海岸蜿蜒北上,途经贝里斯海峡,最终进入北海。来到欧洲后,于当地时间10月13日晚上抵达英国最大的集装箱港口费利克斯托港。之后往欧陆前进,停靠荷兰鹿特丹、德国汉堡及波兰大港格但斯克。

图像来源,Andrzej Jackowski/EPA/Shutterstock

据中国官媒央视及新华社报导,“伊斯坦堡桥梁号”货柜轮满载约4000个标准货柜,货物总值约达人民币14亿元,内含动力电池及服装等货物,标榜是将中国与欧洲主要大港连接起来最快的海上货柜航线。目前经营这条航线的香港海杰航运营运长李晓斌对中国媒体说,“中欧北极快航航线”的海温适合运输“热敏货物”及时效性要求高的货品。

据报导,这条北方航道全长约1.3万公里,公开资料称夏季冰况最佳时,航速可达传统路线的两倍。此外,自2023年红海危机以来,全球航运成本上涨20%,迫使许多欧美船公司绕道好望角,延迟达两周。许多中国媒体称,北方海路在此时浮现宛如一剂“速效解药”,高价值的货物如电子产品与昂贵的药品,可在旺季节省数百万美元。

中国外交部发言人林剑于9月在例行记者会称,中国是北极事务的重要利益攸关方,一贯本着“尊重、合作、共赢、可持续”的基本原则参与北极事务,“中方愿与包括俄罗斯在内的北冰洋沿岸国家,以及其他感兴趣的国家一道,在北极航道基础设施建设和营运方面加强国际合作,共同推进北极航道的开发利用与环境保护。”

图像来源,Getty Images

不过,北极专家胡梅尔特向BBC中文强调,北京此举当然不仅是“商业试水”,更是战略布局的序曲。他解析称,中国近年来无疑已大幅扩张其北极/极地能力,今年夏天便有五艘中国研究船只——包括数艘破冰船——在北冰洋执行广泛的研究巡弋任务;去年秋季,中国更与俄罗斯边境巡逻队在阿拉斯加海岸外白令海域进行联合海上巡逻。

胡梅尔特还称,中国的地缘政治与经济影响力,正如其在世界其他地区般持续扩张,而“北极并非例外”。

专家表示,此次北极丝绸之路首航,最显著的战略意义是中俄在北极合作的加深。

譬如,位于德国柏林的独立智库、德国墨卡托中国研究所(MERICS)资深研究员李爱玲(Helena Legarda)周三(10月22日)发布的研究一份报告便称,中国与西方的地缘政治竞争,正迅速扩展至北京视为其战略野心至关重要的领域——外太空、极地地区、网路空间与深海。

她解释说,这些地带,在习近平主政下这几年被称为中国的“战略新边疆”(strategic frontiers),而随着科技发展,北京正扩大在这些地带军事与商业的双重存在,以迈向强国之路。但她强调,北京并非独立行事,俄罗斯已成为中国在外太空与北极野心的关键伙伴。

日本防卫学者、美国保守派智库哈德逊研究所(Hudson Institute)非常驻研究员长尾贤(Satoru Nagao)博士也向BBC中文强调,事实上,在入侵乌克兰之前,莫斯科对中国在北极的行动并不支持也心怀戒备。他说,譬如,几年前一艘中国调查船使用北极航道时,俄罗斯事实上感到戒备,认为另一艘中国核潜艇未通知莫斯科便护航该调查船穿过航道。

长尾贤说,在俄乌战争前,中国仅是北极资源买家与航道使用者。但俄国入侵乌克兰后情况发生转变,深陷战争泥淖的普京开始高度依赖中南海支援,并允许解放军使用其北极军事基地。“自那时起,中国在北极区的民用与军用目的皆可行了。”

然而,马尔特·胡梅尔特(Malte Humpert)也向BBC中文强调,虽然在某些方面,中俄战略伙伴关系确实在深化,譬如最近中国愿意购买俄罗斯受制裁的“北极LNG 2”项目的液化天然气,这明显违反美国制裁,北京似乎在测试特朗普政府。但是中国也在策略性地避免过度依赖该地区的俄罗斯石油与天然气供应,在北极项目的投资通常上限为20-30%。

他认为,中国虽是欧盟之后的俄罗斯北极液化天然气第二大买家,未来一旦欧盟逐步淘汰俄罗斯液化天然气交易,这些供应未来流向是否将卖给中国仍待观察。

图像来源,Getty Images

此次中国的北极首航,不仅是对俄罗斯的“蜜月致敬”,更向欧洲大陆投下一枚精准的战略讯号。特别是对波兰与中东欧(Central and Eastern Europe, CEE)国家而言,这条冰上航线宛如一记清楚的信号:北京不畏欧盟的“去风险”策略,发生在俄罗斯的无人机在波兰边境天空侵扰,导致华沙暂时关掉中欧铁路在波兰的重要据点之际。

而这条北方丝路航程终点之一,正是波兰格但斯克港——欧洲最大波罗的海港口,年吞吐量逾4000万吨货柜。外界称,此次中国海运集团选择在此停靠,表面上是物流优化,实则暗藏地缘意图——挑战华沙在中欧班列(China-Europe Railway)时程控制权的垄断。

回溯2022年俄乌战争爆发后,中东欧国家迅速转向西方阵营。波兰、捷克与立陶宛等“三海倡议”(Three Seas Initiative)成员,率先抵制中国的“16+1”机制(现更名为“中国-中东欧国家合作”),指责北京亲俄立场损害欧洲安全,与北京关系开始出现起伏。此次北极航线的启动,专家称北京藉此向这些“叛逆”国家释放讯息:你们可依赖欧盟补贴与美国军援,但经济命脉仍系于北京市场。

以波兰为例,该国经济仍与中国市场紧扣。分析称中国海运若转向北方海路,将绕过中欧铁路枢纽如马来泽兹(Małaszewicze)可能让华沙的时程控制权岌岌可危。华府智库“中欧政策研究中心”报告便称北京此举是“软硬兼施”,“一边持续提供廉价能源进口(俄罗斯液化天然气经北极直达),一边威胁转移贸易流量,迫使波兰在对华政策上软化。”

对此,捷克智库欧洲价值安全政策中心研究员叶皓勤(Marcin Jerzewski)向BBC中文分析,在“中国乐观主义”时期,当时中东欧许多人仍相信北京会兑现获利丰厚的经济承诺,“中欧班列”开通是北京视欧洲国家为实现全球野心的潜在伙伴、并视东欧国家为通往大陆门户的有形象征。

然而,在俄乌战争爆发后,中东欧国家政府对北京的戒心越来越高,甚至反弹颇大,譬如捷克。但叶皓勤同时强调,中国在该区域的外宣及认知作战效果仍在,许多民众未必对北京反感,多数表示对中国观感不好不坏的中立或疏离态度。

图像来源,Getty Images

更广一点来观测中国在北极的野心,外界观察到近年来中国图购买丹麦格陵兰废弃的美军基地,并在冰岛兴建大型大使馆,以及在挪威北极地带的斯瓦尔巴群岛(Svalbard Archipelago)扩建黄河气象站等动作。有专家便称,北京对北极战略地位的兴趣业已十分明显。成功开发北方海路将是中国重大的战略奖赏——使得北京能建立准确有用的极地运营专业知识,进一步巩固该国“作为合法北极利益相关者”的地位,并领先美国和欧洲。

长尾贤便向BBC中文举例称,中国虽非北极理事会(Arctic Council)八大成员国之一(仅为观察员),却能透过投资与外交,逐步延伸势力到北极。当下北京对北极表达出来的高度兴趣,自然不会仅局限于“商业目的”,而是具有防卫战略考量在内。

对国际受众来说,中国对其在北极的行动积极宣传正面讯息。墨卡托中心李爱玲便指出中国官员——包括习近平本人——倾向称太空或极地为“合作新边疆”,强调中国愿意与全球改善“多边治理”的行动。

譬如,2017年,中国在日内瓦联合国演说中敦促国际社会秉持“和平、主权、包容与共享治理”原则,“将深海、极地地区、外太空与网际网路转化为合作新边疆,而非竞争角力场”。

长尾贤还分析说,以这条“北极丝路”来看,中国确实担心依赖马六甲(麻六甲)海峡的不稳定,因此正在开发许多替代航线。其中一条路线是同朝鲜合作开发港口,以便穿越日本海,而这条路线可以连接北冰洋。不过,长尾贤强调日本海有三个出海口,分别是宗谷海峡、东海海峡和津科海峡,皆在日本控制之下:“这种情势对中国来说还不够理想。”

图像来源,Getty Images

根据德国墨卡托中国研究所2025年的研究报告,中国历年来在北极的关键行动如下:

不过,欧洲对中国在北极的势力延伸,并非没有反应,欧盟执委会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)于今年7月访问冰岛时称,随着北极冰盖的退缩,新现实已浮现,“特别是俄罗斯与中国的战略存在与经济活动。欧洲必须适应这些新现实,因此我们将审查我们的北极策略,以确保其有效回应这些新挑战。”

无论如何,中国开辟的“北极丝路”仍需停靠欧洲终端港口,无法完全绕过欧盟监管。此外,极端天气是首要挑战,因为这条北极海路仅夏季至秋季(5-10月)冰况可行,全年运转率不足30%,冬季风暴与浮冰可延迟航程一周以上。若有船难不幸发生,救援难度很高,也令人却步。

种种挑战凸显北极开发的双面性:经济诱惑与战略风险并存。但不可否认,北极已成国际大国竞逐的新战场。北京的讯息可谓清晰:冰融时代,中国来到了——但谁主沉浮,仍待时机揭晓。