2020年3月,蒙古国政府正式通过《蒙古文字国家大纲》,决定从2025年起全面恢复使用回鹘式蒙古文,即俗称的传统蒙古文。距离1946年废弃回鹘式蒙古文不过80年时间,仿佛一切又回到原点。

历史悠久的新文字

回鹘式蒙古文可以算作古代历史上不太多见的有明确创始人与年代的一种文字。意大利罗马天主教徒普郎迦宾在自己的游记里写道:“成吉思汗征服了畏兀儿以后,使用了他们的文字,将其称为蒙古文字。因为在此以前蒙古人没有自己的文字”。成吉思汗统一蒙古(1206年)后,命乃蛮部的学者塔塔统阿以回鹘字母创制了回鹘式蒙古文。这种文字自右往左,从上往下书写,因此南宋的孟珙在《蒙鞑备录》就称其为“如中国笛谱字也”。另一位宋人彭大雅在《黑鞑事略》里的描述就更加形象了:“其事书之以木杖,如惊蛇曲引,如天书符篆,如曲谱五凡工尺……”

打开WiFi万能钥匙,查看更多图片

打开WiFi万能钥匙,查看更多图片有些出乎意料的是,这种新鲜出炉的文字其实有着悠久的渊源——最早可能追溯到阿拉米字母。这是一种在公元前使用的西亚古代字母,也是流传至今的希伯来与阿拉伯字母文字的共同源头。归功于“丝绸之路”,地中海世界与东亚的联系比人们想象的还要密切,顺着丝绸之路东来的不但有最初的小麦,也有阿拉米字母。先是生活在中亚的粟特人在其基础上创制了粟特字母,接着回鹘人将其据为己用(回鹘文的本质就是用粟特字母来拼写回鹘语),随后又传给了蒙古人。由于回鹘人的后裔维吾尔人后来又逐渐改用阿拉伯字母书写自己的文字,旧有的回鹘文反而日渐式微。在哈密、吐鲁番一带,回鹘文使用到15-16世纪。而在甘肃酒泉发现的回鹘文《金光明经》本更是刻成于17世纪晚期。此后回鹘文便被彻底束之高阁,其字母反而要依靠蒙古文才流传了下来。后来满族在回鹘式蒙古文基础上创制了满文,并在有清一代成为“国语”。辛亥革命后,满文式微。但由满文衍生而出的锡伯文却在新疆继续存在,可谓生生不息。

大约在13世纪中期或者更早一些的时候,承载中世纪蒙古历史文化的最重要一本典籍——《蒙古秘史》已经用回鹘式蒙古文写成。这本书记载了成吉思汗及其“黄金家族”先祖的早期历史,因此成书后一直秘存于蒙古宫廷之中,严禁外传。这本书的确够神秘,不但撰者不详,而且随着时间的推移,此书的蒙古文原件也已散佚,流传下来的版本只是明代的汉字本。

即便这个汉字本也是一部奇书。它的卷首书名写作《元朝秘史》。在这四个大字之下又有两行小字,写作“忙豁仑纽察脱察安”。早先的研究者以为,这就是那位神秘作者的姓名。直到近代,国学大师王国维才纠正了这个张冠李戴的错误:“余谓此即元朝秘史之蒙古语也。”事实正是如此,传世的《元朝秘史》汉字本其实是一部根据原文用汉字写成的蒙古语教材:把蒙古语原文作为正文,采用汉字注音,以方便汉人学习蒙古语的发音。比如“忙豁仑纽察脱察安”这几个汉字,就是蒙古语“蒙古的秘密国史”的音译,《蒙古秘史》的书名也因此而来。

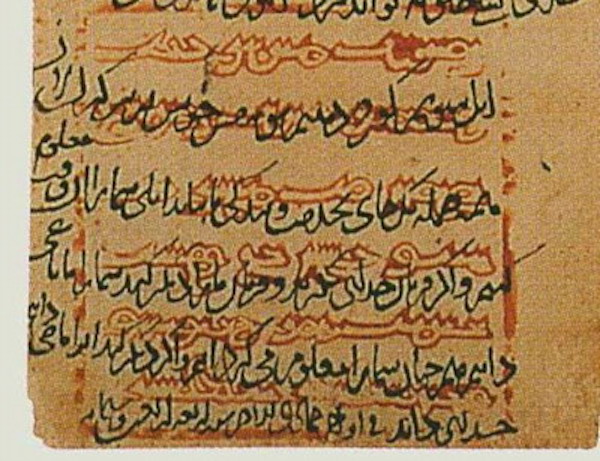

自从问世之后,回鹘式蒙古文这种历史悠久的新文字就成为蒙古汗国的官方文字。1246年,成吉思汗的孙子贵由汗给天主教教皇英诺森三世写了一封毫不客气的国书,明确要求“位居一切君主之首”的教皇“应立即前来为我们服役并侍奉我们!那时我将承认你的降服”。国书的最后带有典型的十三世纪蒙古统治者的自信:“如果你不遵守长生天的命令,如果你不理睬我的命令,我将认为你是我的敌人。同样地,我将使你懂得这句话的意思……”到了近代,这封弥足珍贵的原始文献因汉学家伯希和的发现而从梵蒂冈的教廷资料库重见天日。故而人们可以看到,文书上就赫然印着用回鹘式蒙古文写成的蒙古国玺。

十三世纪的国际音标

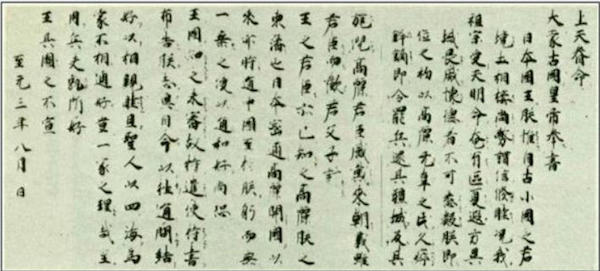

不过,除了国玺之外,现存的贵由汗致教皇的国书正文只是一个用波斯文写成的译本。这当然也很容易理解,十三世纪的蒙古汗国,是那个时代疆土最为广袤的政权,辖下各个民族语言文字也空前繁多。波斯文在中亚,汉文在东亚,就成为必不可少的中介语言。不光是贵由汗致教皇的国书采用波斯文,1266年忽必烈汗(元世祖)通过高丽(今朝鲜半岛)交给日本的实际统治者,镰仓幕府执权北条时宗的国书同样也没有用回鹘式蒙古文。通观全文,以“大蒙古国皇帝奉书日本国王”开头,以“至元三年八月”结尾,统统用汉字写成,与传统中原王朝的做法别无二致。

至于忽必烈本人,大概是不满意这种情况的。1269年,他下了一道诏书,先是承认当时蒙古汗国“因用汉楷及畏吾(回鹘)字,以达本朝之言”的实际情况,然后又强调,这样等于蒙古人没有自己的文字,“于一代制度,实为未备”,最后宣布,“特命国师八思巴创为蒙古新字”。考虑到下达这道诏书前两年(1267),忽必烈修建了大都(今北京)城,下达这道诏书后两年(1271),忽必烈正式确立了“大元”国号,新创文字或许也是他进行“政权建设”的一环。后来的《元史》就将其称为“蒙古国字”或“元国字”。

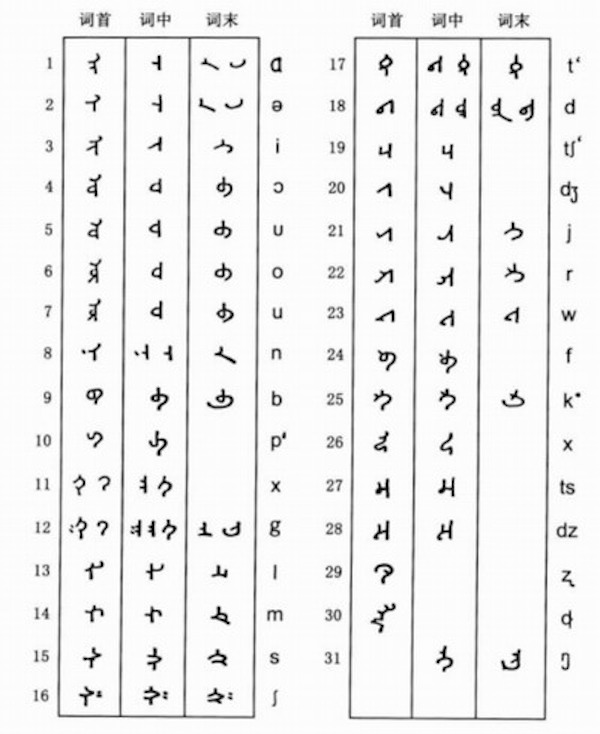

这种新文字通常以创制者的名字称为“八思巴文”。八思巴是西藏人(藏传佛教萨迦派高僧),经典佛教又是用梵文写成, 故而“八思巴文”采用藏文字母,藏文中没有的字母从印度的梵文中借用,或者用字母变体形式来补充。字母形体多呈方形。八思巴文以音节为拼写单位,字序从上向下竖写,从左至右移行,这种书写形式则与回鹘式蒙古文相同。

就实用性讲,八思巴文首次实现了一字一音,比同一发音在词首、词中、词尾发音不同的回鹘式蒙古文自然是个优点。但它最大的“卖点”,则体现在忽必烈诏书中的一句话里:“译写一切文字”。换句话说,创制八思巴文的目的就是为了能够译写各种文字。

这是一个非常超前的想法。作为比较,虽然拉丁字母是如今世界上最为通行的字母,但光靠26个基本字母要“译写一切文字”仍然无能为力,所以许多采用拉丁字母的文字,都有专属的附加符号,比如德文有“ö”和“ü”,越南文有“đ”和“ê”。真正能够记录所有语言发音的国际音标(IPA)在19世纪末后面世以来也一直在进行增补,目前所用的符号已经超过了100个。

想要在十三世纪实现这一点,当然不太可能。但八思巴文的确可以译写汉语。对于蒙古统治者而言,这种音节文字无疑比成千上万个汉字显得易学易懂,故而连至大二年(1309)始铸的钱币“大元通宝”也刻上了汉语发音的八思巴文。只不过,回鹘式蒙古文此时已是根深蒂固,就连元廷官方的强力推广,也未让八思巴文真正为民众解释。到了元朝覆亡,蒙古统治者退居漠北之后,八思巴文在官方就随之废弃不用了,从创制到废弃,这种“国际音标”一般的尝试不过百年而终。

从废弃到恢复,发生了什么?

于是乎,回鹘式蒙古文在经过几次改良后一直沿用到20世纪。期间也出现了一个小插曲。17世纪中期,咱雅班第达将回鹘体蒙古文改革为“托忒蒙古文”。“托忒”的意思,就是“清楚的”。它利用圈点等附加符号使每个字母基本上作到了一字一音,而且也能区分回鹘式蒙古文所不能区分的元音(如o和u),可惜这种文字基于卫拉特(瓦剌、漠西蒙古)的方言口语,始终未能在大漠南北的蒙古人群主体中流行开来。

在漠北蒙古(外蒙古),20世纪的一个重大变化是弃用回鹘字母而改用西里尔字母书写蒙古语。当时蒙古的许多领导人基本上都在苏联接受过培训,无形中对俄语产生了较深的亲切感。比如在二战之后长期担任蒙古最高领导人的泽登巴尔就毕业于苏联伊尔库茨克财经学院,而且娶了一位俄罗斯太太。不难想见,由其领衔的蒙古文字改革委员会最终选择以俄文字母为基础,创制新的蒙古文字。这就是1941年5月9日发布的《关于在俄语字母基础上确立新蒙文》,因为“……国家进一步的文化发展只能走巩固对苏联各族人民的友谊联系、学习最丰富的俄罗斯文化的道路……”。

对此,苏联学者伊·亚·兹拉特金在《蒙古人民共和国史纲》里不吝赞赏之词:“这个决议同时反映了蒙古人民对于先进的社会主义苏维埃文化、伟大的俄罗斯人民的文化和语言的极深的敬意”。抛开其中显而易见的政治意味不论,用西里尔(俄文)字母书写的新蒙古文(共 35个字母)相比回鹘体蒙古文的确“减轻了群众学习文字的困难”,在推行后的短期内就让蒙古国的国民识字率由上世纪20年代的不足1%上升至90%以上。只不过,俄式的文字样式(当然没学过蒙古语的俄罗斯人还是看不懂的)与同样俄化的街景,令冷战时代的蒙古俨然成了“东亚的东欧”。

但是,西里尔蒙古文在蒙古国的传播并不是众望所归的。冷战结束尤其是苏联解体后,蒙古在政治上失去了最大的依附,国内民族传统意识复兴(原来连成吉思汗都不能纪念)。1990年蒙古国部长会议作出了《关于组织全民学习传统文字的活动》的决议。1991年小呼拉尔(即大呼拉尔的常务委员会)通过决议,决定从1994年起恢复使用回鹘式蒙古文。由于经费等方面的原因这一时间点经历了一再延期,在今年刚刚通过的《蒙古文字国家大纲》又将全面恢复使用回鹘式蒙古文的时间推后到了2025年……

不过,回鹘体蒙古文在蒙古国的“复活”毕竟也是肉眼可见的事实。不但首都乌兰巴托的商店照片上有了这种传统文字,就连前不久蒙古国总统巴特图勒嘎向习近平主席递交的蒙方向中方赠送三万只羊的证书,也是用回鹘体蒙古文而非西里尔蒙古文写成的。

那是不是说,历经一个世纪以后,蒙古国的文字就回到了原点?这也不见得。互联网的普及已经带来民间自发的文字拉丁化趋势——因为输入便捷,无论网络平台还是手机短信,拉丁蒙古文录入使用比例都大大高于西里尔蒙古文。考虑到邻国哈萨克斯坦已经准备将哈萨克文的书写形式从西里尔字母改成拉丁字母,若干年后蒙古国的文字是否还会如同计划那样实现回鹘式蒙古文的逆袭,实在也还是个未知数。

没有评论:

发表评论