今年2月11日是全国人民代表大会批准颁布《汉语拼音方案》60周年的纪念日。现代汉语拼音方案吸收和继承了章太炎注音符号、赵元任等人国语罗马字、瞿秋白等人拉丁化新文字的特点,但是汉语拼音的源头一直可以追溯到明朝。1958年在全国政治协商会议《当前文字改革的任务》报告中,官方也表明了这样的态度:“采用拉丁字母为汉字注音,已经经历了350 多年的历史。1605 年,来中国的意大利传教士利玛窦最初用拉丁字母来给汉字注音。1625 年另外一个法国传教士金尼阁又用拉丁字母给汉字注音的办法著了一部《西儒耳目资》。”可以说,利玛窦的《西字奇迹》和金尼阁的《西儒耳目资》影响了中国汉语拼音的产生,是汉语拼音的鼻祖著作。

《西儒耳目资》

尝试:利玛窦的《西字奇迹》

利玛窦(Matteo Ricc,字西泰,又号清泰、西江)出生于教皇国马切拉塔(今意大利马切拉塔),他是中西科技史上绝对无法忘却的一个人。在东亚,他以科学家、数学家的身份而闻名;而不为大众所熟悉的是,他同时也是一个出色的语言学家。他和来自那不勒斯的意大利同乡罗明坚(Michael Ruggieri,字复初)是最早用拉丁字母来给汉字注音的人。

利玛窦

利玛窦与徐光启翻译《几何原本》的场景

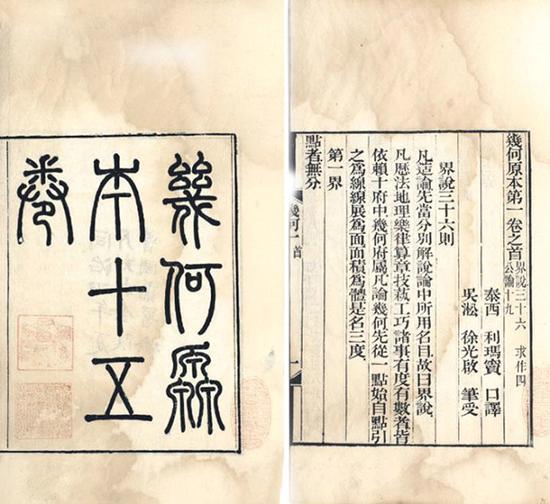

利玛窦徐光启合译的《几何原本》

16 世纪之前,西方文献关于中国语言的记载不多,研究更无从说起。明朝,随着欧洲新航路的开辟,大批耶稣会士来到了这个古老而陌生的帝国。作为早期来华的西方人,由于汉字和西字大相径庭,他们首先需要解决语言文字这一难题。他们认识到,在中国一个与西方文化截然不同、有着自身完备文化体系的庞然大国进行各种活动,必须要学会中国的语言和中国的汉字。为了能够掌握汉字发音,他们摸索出一套用拉丁字母给汉字注音的方法,最早进行这一尝试的就是罗明坚和利玛窦。

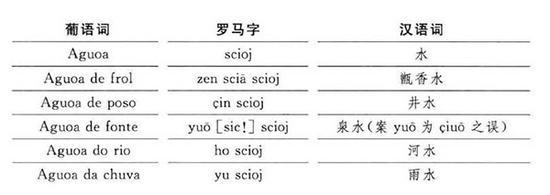

1934年,罗马耶稣会档案馆发现了一组手稿,共189 页,长23 厘米,宽16.5 厘米,其中第32-165 页是葡萄牙语和汉语对照的辞典。据语言学家杨福绵考证,这部手稿是罗明坚和利玛窦1584-1588年间在广东肇庆完成。中外语言学界一般将此手稿称之为《葡汉辞典》。

《葡汉辞典》手稿

《葡汉辞典》“水”条

辞典中的拼音系统,是目前已知最早的汉语拼音方案。它的声韵母拼写设计尚未定型,有不少混乱和相互矛盾的地方。如“怕”和“罢”都拼成pa,“他”和“大”都拼成ta;“起”有chi、chij、chiy三种拼法,原因是当时意大利语的i、j、y通用。可见当时用拉丁文字给汉字注音还是在摸索阶段。杨福绵说:“《辞典》中的罗马字注汉字音,是汉语最早的拉丁字母拼音方案,是利氏及《西儒耳目资》拼音系统的前身,也是后世一切汉语拼音方案的鼻祖。”

经过一段学习,利玛窦逐渐对汉语有了更深刻的认识,在具有音乐特长的同乡郭居静(Lfizaro Catfino)的帮助下,发现了汉字存在声调:“一共有五种不同的声调或变音,非常难于掌握,区别很小而不易领会。”(利玛窦、金尼阁《利玛窦中国札记》)两人参照乐谱音阶,改良了拼音方案。他们根据汉字字音的特点,用五种符号表示不同声调,此方案较之《葡华辞典》无疑成熟了许多。1605年,利玛窦在北京出版了《西字奇迹》,用的就是这套方案。

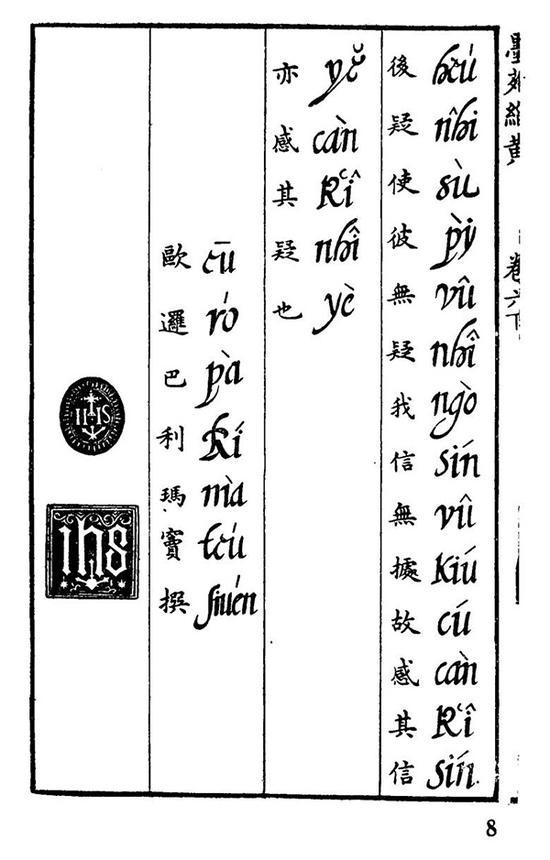

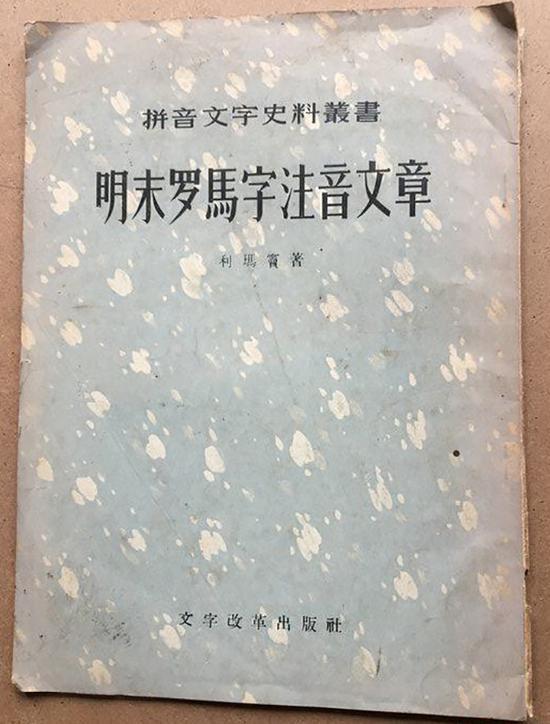

《西字奇迹》 原书很早就已散佚,据说梵蒂冈图书馆尚有藏本。明末《程氏墨苑》存其中的《信而步海,疑而即沉》《二徒闻实,即舍空虚》《淫色秽气,自速天火》《述文赠幼博程子》4篇文章,文中所有汉字皆附有拉丁字母注音。解放后,文字改革出版社将这些文章重印,并取名为《明末罗马字注音文章》。

《西字奇迹》作者落款

《述文赠幼博程子》

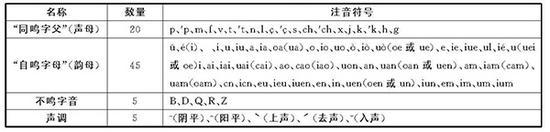

著名语言学家罗常培根据汉字和拉丁字母对照,整理出一个包括26个声母和44个韵母的明末官话音系。较之原方案,新方案最大的进步有两点:一是标出了辅音送气符号,避免了“怕”“罢”不分。二是创造了5个声调符号来区别声调。这体现了利玛窦等人对汉字字音认知的深化。

利玛窦的《西字奇迹》只是几篇文章,还不能称之为汉语拼音专著;1626年,金尼阁在利玛窦方案基础上继续完善汉语拼音方案,并以此写成了完整系统地记录明末官话的音系专著,这就是我国第一部汉语拼音专著——《西儒耳目资》。

完善:金尼阁的《西儒耳目资》

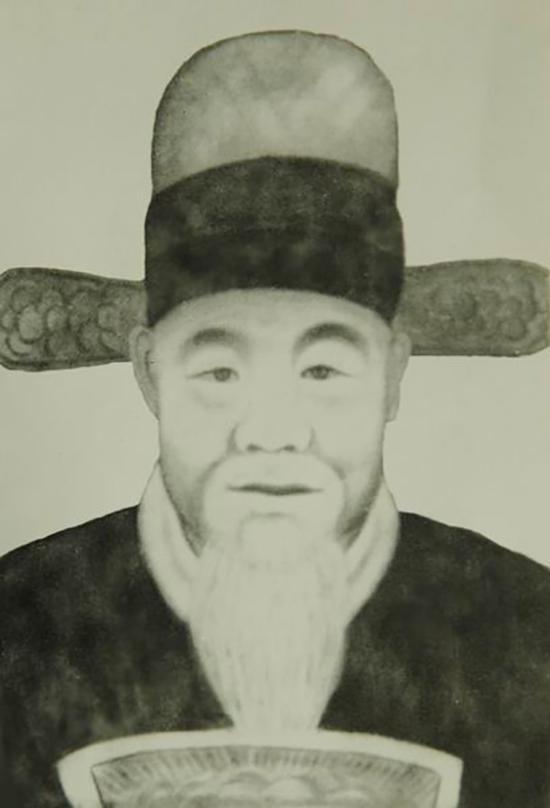

金尼阁(Nicolas Trigault,字四表),生于西属尼德兰佛兰德斯杜埃(今法国杜埃),故自称比利时人。他和上述诸人一样,同属耶稣会,1610年秋达到中国后,即跟从郭居静等人学习汉语。1621年春,金尼阁“往南昌,旋又赴建昌韶州,视察教务。翌年赴杭州被难;一六二三年,往河南开封开教,翌年往山西”,1625年赴陕西。1626年在关中大儒王徵的协助下,完成《西儒耳目资》三卷。

金尼阁

《西儒耳目资》成书地长期有两种说法,一是浙江杭州说,另一是陕西西安说。结合金尼阁生平,加上中方合作者王徵是西安府泾阳县人,故后者可能性较大。王徵是明末著名的科学家、语言学家,与上海的徐光启齐名,两人并称“南徐北王”,有我国第一位机械工程学家的美誉。徐光启和利玛窦合译《几何原本》;王徵和金尼阁合著《西儒耳目资》,也算是我国科技史和语言学史上的佳话了。

王徵

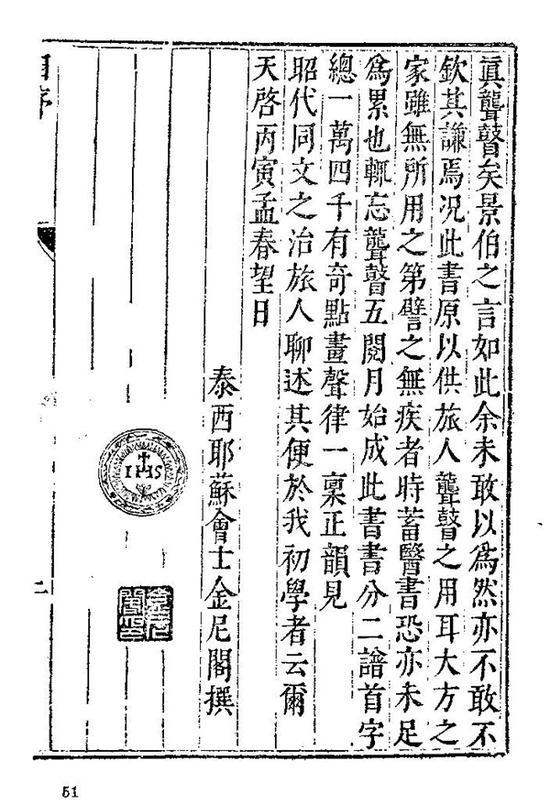

《西儒耳目资》书名很有意思:“西儒”说明作者本人是喜欢中国文化的西方人;“资”有帮助之意;耳朵可听字音,但不见字形,本书可从音查出字,这就补充了耳朵的欠缺,此即“耳资”;眼睛可看字形,但不闻字音,本书可从字查到音,这就弥补了眼睛的缺陷,即“目资”。自序说:“幸至中华,朝夕讲求,欲以言字通相同之理,但初闻新言耳鼓则不聪,观新字目镜则不明,恐不能触理动之内意,欲救聋瞽,舍此药法其道无由,顾表之曰耳目资也。”自序还说:“亦述而不作。敝会利西泰(玛窦)、郭仰凤(居静)、庞顺阳(迪我)实始之。愚窃比于我老朋而已。”作者很是谦虚,明言自己不是此汉语拼音方案的发明人,只是继承了利玛窦的拼音方案。故而后来的语言学家把他们的方案称为“利、金方案”。

《西儒耳目资》作者自序落款

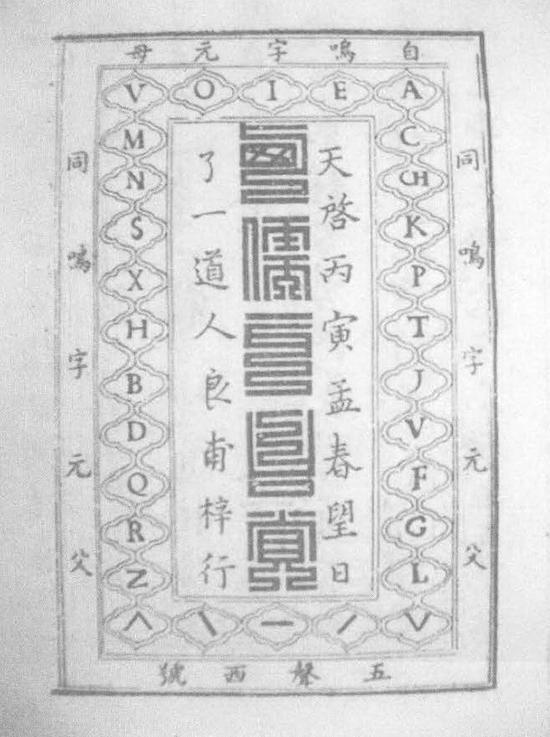

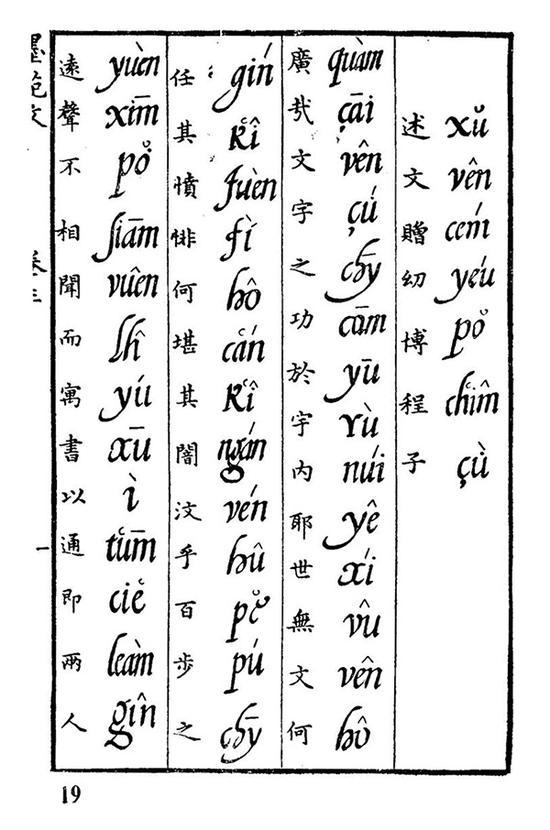

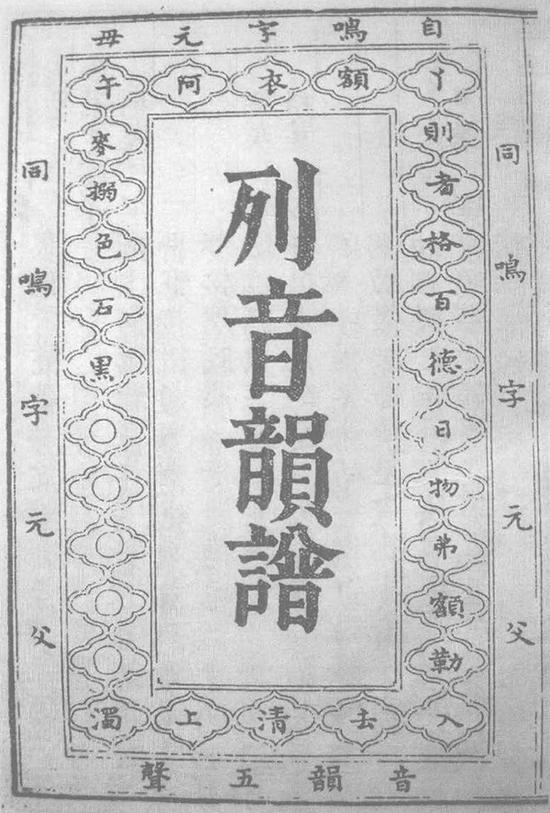

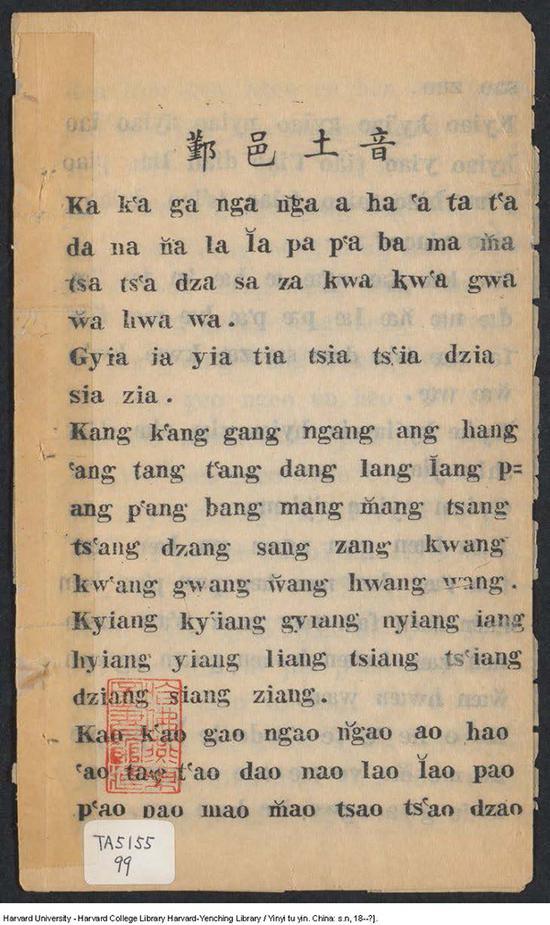

《西儒耳目资》的编撰目的,据他自述在使中国人能在三天内通晓西方文字体系。 全书共分三卷:一是《译引首谱》,为总论,将编撰经过和音韵学的基本知识;二是《列音韵谱》,以音查字,按拉丁字母顺序排列汉字;三是《列编正谱》,是以字查音,按汉字部首排列。

《列音韵谱》

《西儒耳目资》通过引入中国音韵学知识介绍拼音方案,大大方便了中国读书人了解西洋拉动字母;它的拼音方案,也是在利玛窦的基础上大大改良了。比如在声母设计上,利氏常常“一音多号”,即用多个字母表示一个音;而金氏几乎做到了“一音一号”。这个固然有金氏对汉字字音较前人更深层次了解的原因,当然也分不开中方合作者王徵的贡献。两人在成书过程中,多有讨论,相互质证,细加评核。根据两人记载,《西儒耳目资》反映的明末官话音系计有21个声母,50个韵母,5个声调。

《西儒资耳目》拼音方案

金尼阁做到了“一音一号”

“利、金方案”的出现对当时中国的音韵学者有很大的启发。我国传统注音方法是采用直音或反切的方法来给汉字注音。直音,就是用同音字注明汉字的读音,如果同音字都是生僻字,就是注了音也读不出来。反切是古代最主要和使用时间最长的注音方法,它是用两个汉字来给另一个汉字注音,反切上字与所注字的声母相同,反切下字与所注字的韵母和声调相同。然而,由于古今音变以及学反切先要学汉字的关系,通过这种方法教学汉字并不经济。金尼阁的拼音方案只用25个字母和5个声调符号就可以拼读出当时官话全部音节,这种经济且简便的汉字注音方法引起了有识之士的关注。明末音韵学家方以智说:“字之纷也,即缘通与借耳。若事属一字,字各一义,如远西因事乃合音。因音而成字,不重不共,不尤愈乎?”清朝学者杨选杞则说:“一日出《西儒耳目资》以示余,予阅未终卷,顿悟切字有一定之理,因可为一定之法。”

利玛窦、金尼阁等西方学者,是为汉字注音开辟新天地的第一批人。但在之后的两三百年间,由于清朝雍正之后的闭关锁国政策,只有极少数国内语言学家知道拉丁字母给汉字注音的方法,没有在中国广为传播,直到晚清西学东渐之风再起。

传承:丁韪良的罗马字书籍

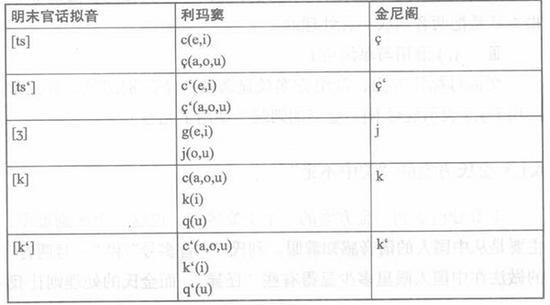

鸦片战争之后,清政府被迫允许洋人定居开放口岸,客观上来讲,也重新打开了西学东渐之门。从此,大批传教士就此蜂拥而至,其中的佼佼者和领事馆汉学家一样,成长为重要的汉学家群体——传教士汉学家。他们也和利玛窦、金尼阁一样,采用拉丁字母给汉字注音,其中最有影响力的那位汉学家来自于美国印第安纳州的小城利凡尼亚。1850年,一个美国年轻人来到了宁波,当时谁也不会想到,这个年轻人将会成为中国近代史非常重要的一个人物。他就是丁韪良(William Alexander Parsons Martin,字冠西,号惪三),以中国近代教育的奠基人和多产的汉学家而著称于世。他是19世纪来华最著名的传教士汉学家,在中国生活了62年,其在中国活动的时间之长、活动范围之广以及影响之大,为同期的其他汉学家所远不及。西方学者至今认为对清廷影响最大的外国人中,他仅次于英籍雇员赫德。

丁韪良

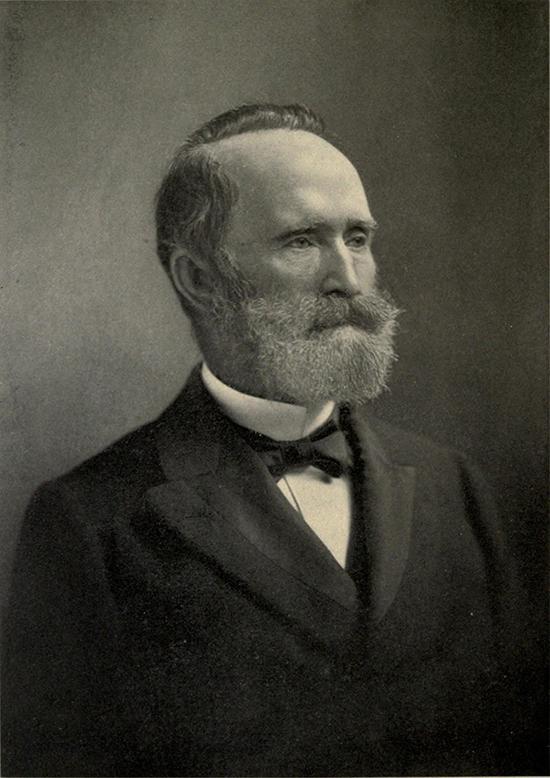

当丁韪良在宁波一上岸,就认定这片古老而伟大的土地将是他一生的讲坛。这足以证明他非常自信,甚至说是非常自负,这点从他给自己取的字“冠西”即可看出来。而他的所作所为也足以证明这一点,与他的同行者不同,他一开始就和当地人住在一块。为了和当地人交流,就必须掌握方言,丁韪良自己发明了一套拼音。丁韪良又将这一套拼音向其他传教士介绍,得到了他们的支持,并于1851年1月组成了一个学社,宗旨是“为了确定一个用以把宁波口语写下来的拼音系统。”这个系统就是宁波话教会罗马字,最早的宁波话学习教材《鄞邑土音》就采用这个拼音方案。

《鄞邑土音》

丁韪良在宁波所进行的教育活动,并不是偶然而为之,而是深思熟虑后所形成的一种思想。因此,他一开始就把儿童作为科普的重要对象,他所有的科普书籍都是用宁波话拼音书写。丁韪良一生著译浩繁,最为珍贵的是科普书籍《地理书》和《地球图》。《地理书》是丁韪良年轻时刚来宁波的作品,此套书共四册,185页,1852年在江北岸宁波华花圣经书房刊印,第一册曾于1859年重刊。此书目的是向宁波少年儿童传授世界地理知识,也是国内同时期首创。全世界目前无人收齐此书全套,它是中国早期西式儿童科学教育及中文拉丁化的罕有物证,在收藏界属于无价之宝。

1852年初版《地理书》

1859年再版《地理书》

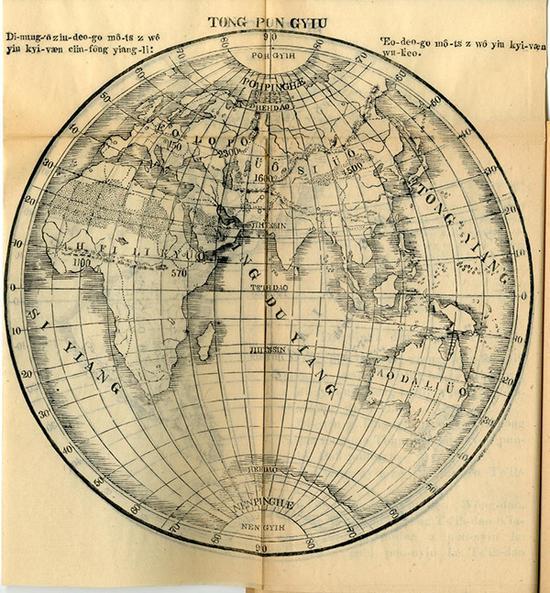

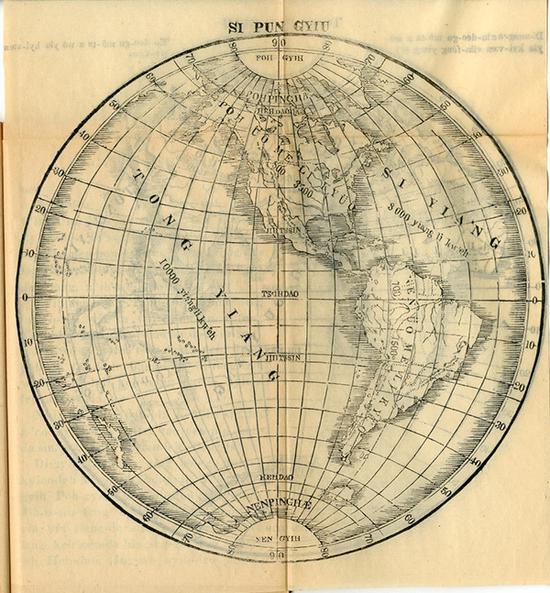

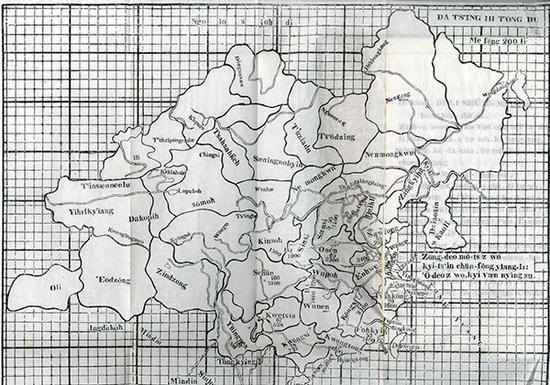

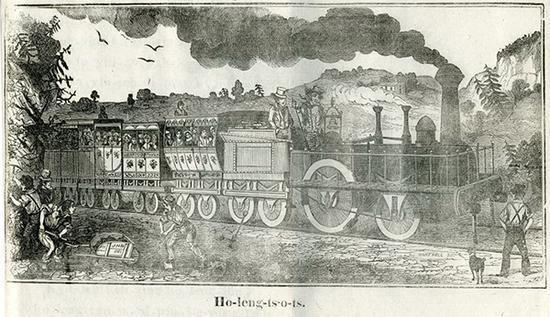

书名页有一木刻图,画一个老师站在地球仪后面,三名学生凝神听讲。除书名页有中文外,全书以宁波话拼音书写。“相土所宜,利有攸往”,讲人要根据不同地区的地理特点行事。这个原则也影响到20世纪30年代的拉丁化新文字,新文字就讲究拼音化、方言化、大众化。本书正文除文字外,还有三幅折页木刻地图,其中一幅为大清一统图,两幅为东西半球地图。此外,另有一幅折页木刻画,画中为一列火车、一艘明轮轮船及一座英国饭堂。

《地理书》东半球

《地理书》西半球

《地理书》大清一统图

《地理书》火车轮子

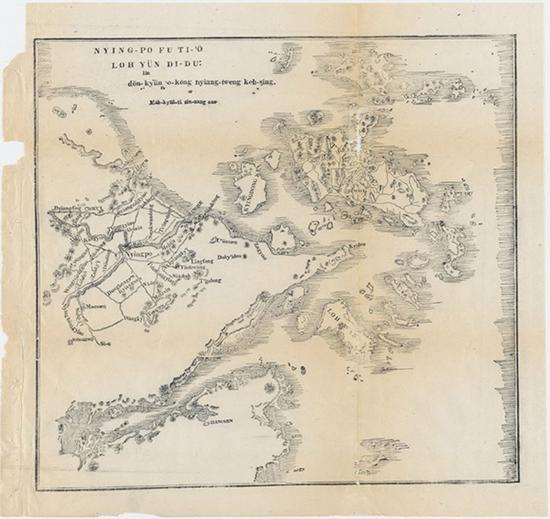

1853年,《地理书》的姐妹篇《地球图》 也于江北华花书房出版。本书仍旧用宁波话拼音书写。全书23页,11幅地图。地图集里的地名大部分是基于《瀛寰志略》里汉字的宁波话读音转译。书中的地图分别是东半球、西半球、欧罗巴地图、北亚美利加地图、阿非利加地图、亚细亚地图、南亚美利加地图、圣经地图、中国地图、宁波府底下六县地图、浙江省邑地图。最后两张地图充分也体现了前作《地理书》封面提到的“相土所宜 利有攸往”之本土化原则。除地图外,文字部分为地理知识回答。此外,他还编有一本叫《算法快懂》的数学入门读物,也属罕见之物。

《地球图》宁波府底下六县地图

丁韪良的汉语拼音虽然和“利、金方案”不同,但在实践层面上,还是对利玛窦等前人的继承,他也影响了整个在华西方汉学家群体。1870年止,宁波出版的罗马字书籍达50种以上,作者涉及22人。从出版物数量、内容、作者群计,可以说宁波的罗马字书籍是整个吴语区甚至全国的引领者。

到了1854年,丁韪良的宁波话和官话已经炉火纯青,这意味着他有更大的发展空间。1860年,经过北上之行的丁韪良决定离开宁波,前往京师。从此,他逐渐实现了做教育家的梦想,从北京崇实馆的校长到京师大学堂的总教习(这也是他被今人称作北京大学首任校长的原因),还被光绪帝赐予二品顶戴。由于他的显赫地位,又是历经晚清道光、咸丰、同治、光绪、宣统五朝和民国的中国通,以至于当时来华的美国人,到了北京之后,最重要的事就是去拜访住在西山的丁韪良。

1901年丁韪良等人在京师大学堂前合影

几十年后,他在北京写的回忆录《花甲记忆》描述了他年轻时候的岁月,宁波“是一个我毫不夸张地说‘尽管你缺点很多,但我爱你始终不渝’的城市……在这里找到了毕生的友谊,花了很长时间学习中国知识,也写出了一些最好的作品”。就后世影响力来看,如果世人把罗马字拼音当成他最好的作品,一点也不为过。作为开埠后最早设计汉语拼音的西方人之一,他本人也一直在为汉字改革而努力。即使1906年春季,上海帝国邮电联席会议已经将翟理斯初版《华英字典》 中的拉丁字母拼写法作为汉语拼音标准后(可见《澎湃新闻·翻书党》2017年4月28日《20世纪上半叶最有名的汉英字典,收录了12种方言的读音》一文),他还是在次年向清廷传达了制订官话罗马字的建议和愿望。

丁韪良等人的活动刺激了20世纪初中国语言文字领域的改革,拉丁化字母最终成为清末切音字到解放后诸汉语拼音的滥觞。建国后,我国研制现代汉语拼音的时候,老一辈领导人和语言学家也没有忘记西方汉学家为汉字改革所做的贡献。他们将西方汉学家的拉丁字母历史著作编成了《拼音文字史料丛书》作为参考之用,而身为汉语拼音鼻祖著作的《明末罗马字注音文章(西字奇迹)》和《西儒耳目资》,也理所当然地名列其中。

1957年文字改革出版社版《明末罗马字注音文章 (西字奇迹)》

参考文献:

杨福绵:《罗明坚、利玛窦〈葡汉辞典〉所记录的明代官话》,《中国语言学报》,1995年第5期

叶宝奎: 《明清官话音系》,厦门大学出版社,2001年3月

游汝杰:《西洋传教士汉语方言学著作书目考述》,黑龙江教育出版社,2002年2月

(美)丁韪良著、沈弘等译:《花甲忆记》,广西师范大学出版社,2004年5月

潭慧颖:《〈西儒耳目资〉源流辨析》,外语教学与研究出版社,2008年10月

王文兵:《丁韪良与中国》,外语教学与研究出版社,2008年11月

没有评论:

发表评论