对于西方历史学界来说,巴巴拉·塔奇曼是个很不合群的历史写作者。她“从不编造任何东西,甚至是天气”,从不相信世界上有绝对客观的历史学家,她又身体力行反对“价值先行”。她被称为“当代的修昔底德”,却断言:人类无法从历史中吸取教训

老高按:作为一个“资深历史爱好者”,甚至还阴差阳错地成为历史传媒工作者,我在一个月内,竟遭到了两次猛烈冲击。第一次,来自日本冈山大学姜克实教授,不仅用其近十年的对抗日战争中一些典型案例战况、战果的研究成果,颠覆了我们从小接受的关于抗战历史的认知,更以他遵循科研原则的严谨的研究方法,让我过去多年所从事的重在记录当事人、知情人、身边人的口述回忆,“现了原形”,暴露出严重不足。姜克实令人信服地证明了,当事人的口述回忆靠不住,而中国大陆全国政协和各省政协所编辑出版的《文史资料》,也并非信史(当然并不是说其中全无真实成分,但是因为真伪掺杂,就无法当作可信资料来援引了)。

第二次冲击,就是今天我要说到的巴巴拉·塔奇曼的观点——她从根本上否定了“以史为鉴”的可能性,断言:人类不能从历史教训中受益。老天!那么我近二十年来工作、探究、追寻真相的意义何在?仅仅是满足一下公众猎奇欲、好奇心吗?

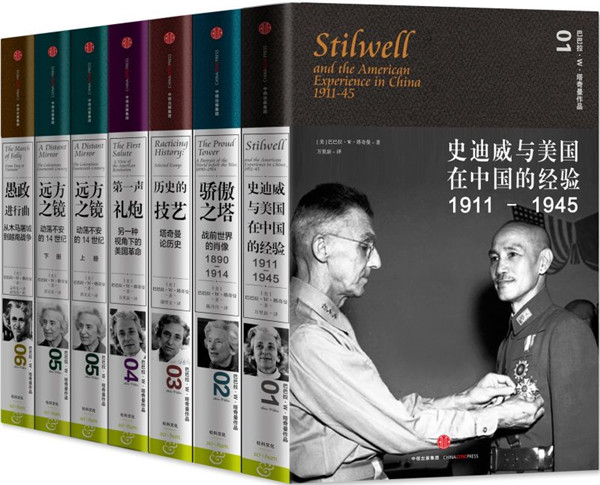

巴巴拉·塔奇曼(Barbara Wertheim Tuchman,1912年1月30日-1989年2月6日),美国历史学家、流行史作家、记者,两次获得普利策奖,其著述甚丰,题材广及中世纪、文艺复兴、美国独立战争、英国爱德华时代、第一次世界大战,乃至二战中的中国战场,中文译本有《史迪威与美国在中国的经验,1911-1945》、《骄傲之塔:战前世界的肖像,1890-1914》和《历史的技艺:塔奇曼论历史》……

巴巴拉·塔奇曼说得是否有道理?我要仔细思考,也请这里的博客、读者诸君都想一想。

越预判越错判:历史没有剧本,只有意外

巴巴拉·塔奇曼,来源:公众号《李强好书伴读》

转载者“吉言贤食二点零”按:黑格尔曾说过一句很有名的话,他说人类从历史学到的唯一教训,就是人类不会从历史中吸取任何教训。

这句话一直流转在各种出版物和文章里,但是人类究竟为什么不能吸取历史教训,这背后的本质,很少有人花时间去研究。

——人类认识历史的局限,究竟是自身能力的局限,还是所谓的历史教训本就不存在?

——如果人类无法从历史中吸取教训,那么是否能从历史中得出某种规律,用以预测未来,未雨绸缪呢?

对于这两个最为要命的关键问题,巴巴拉·塔奇曼都有鞭辟入里的精彩见解。

本文是她1966年在芝加哥历史学会的讲话,不仅完全体现了巴巴拉·塔奇曼作为一个一生捍卫美德与文明的历史学家的智慧,对于普通读者来说,也有助于建立一个正确的历史观,防范有毒历史对自己的侵害。

▌越量化越失控:真正推动历史的往往是意外

行外人常问研究历史的目的是什么。研究历史有用吗?我们能从历史教训里学到什么吗?

当人们希望历史能够教会我们东西,说明他们也想确定一点,即历史是有科学标准的。

我认为这是不可能的。

为什么不可能呢?答案就在历史最终的研究对象——“人”,这个“不可知变量”上。

人是历史中最有意思的对象,历史也是人类行为的记录,但它没有逻辑,充满了无数的未知变量,无法用科学的方式衡量,更难系统地编排归纳。

即使在这个电气时代,在名为“量化”的过程中,电脑正在蚕食对历史的研究,我也要大胆地做出这番表白。

量化就是把历史事实,或称数据——也就是人的行为——被归档进入很多条目,这样才能输进电脑,然后得出来一个所谓的历史规律。

我只能告诉你们,对历史来说,“数据处理”是无效的。研究者有多依赖机器,研究结果就有多可疑。

我曾亲眼见证一个用量化方法探寻第一次世界大战起源的研究:

操作员把“七月危机”中所有外交档案和信息进行分类,归入“敌意”、“友好”、“挫伤”、“满意”等条目,每一条从一到九打分,包括小数。

最后,没有一个条目,符合那些君主与阁员的性格特征以及他们承担的社会压力。

这项研究耗费巨大却收效甚微——它得出的结论都不算惊人:战争的可能性随着照会中敌意的增加而增加。

再比如,在我的《骄傲之塔》中写了一群无政府主义者,碰巧这里面有一个意大利的无名小卒,名叫米格尔·安吉奥利罗,没人记得这个名字,可正是这个人在1897年射杀了西班牙的首相卡诺瓦斯。

卡诺瓦斯是个强人,就在他被暗杀之时,对古巴叛乱的镇压马上就要成功。如果他没有死,古巴起义就不会扩大,美国人不会兴奋地跃跃欲试,美西战争不会爆发,圣胡安山战役不会打,不会有莽骑兵,西奥多·罗斯福也不会当上副总统,在另一个无政府主义者、又一个不可预料的人暗杀了麦金莱总统后,西奥多·罗斯福就不可能由副总统补位。

如果西奥多不是总统,1912年共和党就不会分裂,伍德罗·威尔逊也就不可能当选。畅想还可以无限制地进行下去。

对我来说,当我发现历史是被一堆无逻辑的人类行为记录所决定,这种方式更让我心安,它好过由远远超过人类的巨力来支配历史的情形。

▌越预判越错判:历史从不按人类的剧本进行

太阳每天升起,潮汐和火车时刻表一样准确,前者更准时。

潮汐和火车非常好地阐释了我的观点:你指望月亮,月亮是可靠的;但你要指望人,就不可靠了。

人类的行为和历史中一些特定条件,不可能孤立出来或重复出现,也不可能重复给定的条件。

复杂的人类行为不可能复制,不可能蓄意地发动,也不可能像自然现象一样可以期待它一定出现。

没有可靠的一再重复出现的环境条件,我们不该对历史教训抱有太大自信。

举个例子,有了一战的惨痛经历,二战时,美国打得比一战更加聪明。

但美国从未预料到,日本敢于偷袭珍珠港,从而将美国彻底拉下水。这说明,美国人没能用好一战的教训。

珍珠港事件是一个经典的向历史学习的失败案例。从事后诸葛亮的角度来看,美国本该预见到日本在谈判期间的突然袭击。

因为,这和日本在1904年所做的事一模一样,他们当年突袭了旅顺的俄国舰队,发动了日俄战争。

除此之外,我们洞察了所有的蛛丝马迹。我们破解了日本的密电码,我们的雷达有了预警,我们掌握了一系列准确的情报。

那是什么地方出了毛病?信息没问题,有问题的是判断。

我们有了一切证据,但不愿正确地解读它们,就像德国人在1944年不愿相信诺曼底登陆的证据一样。

人倾向于拒绝相信与他们的周密计划或事先安排相冲突的事实。

所有军事情报的缺陷在于,不论它们是20%、50%还是100%的准确,它们终究需要人去判断,而判断,就是大量个人、社会、政治的偏见和一厢情愿的产物。

总之,既然是人,就会犯错。如果人们能破译日本的密码,却不能相信密码告诉自己的东西,那他怎么从历史的教训中学到东西?

电脑能做得更好吗?

也许它们会正确地删减,正确地得出结论,但是转折突发,某人打了个喷嚏,历史就改变方向,另觅他途去了。

▌历史研究的三个最大敌人

珍珠港事件至少说明了两点:第一,人类不能从历史教训中受益,因为预判干扰了他们从信息中得出结论。

第二,历史常常会任性地偏离它的教训指向的方向。这就是历史系统的缺陷。

◎历史决定论:无视混沌系统,将一切随机视作必然

被历史系统背叛得最彻底的,就是德国激进主义哲学(他指的是“马克思主义”。——老高注)

没有一个先知这么相信自己的假设,没有一群信徒对预料中的结果这么坚定不移,没有一套对历史的阐释看来这么天衣无缝。

他分析工业革命的作用,解开了19世纪最可怕的谜题:物质越是进步,贫穷就越是扩散和深重。

他认为,这个进程只有通过暴力改变现存的秩序才能结束。基于此,他提出了贫困和崩溃的定理,裁定道,既然工人阶级自我意识与工业化同步觉醒,革命最先会在最为工业化的国家爆发。

他的分析太有说服力了,看起来历史没有另外的路可走了。他的假设被信众以及后来人广为接受,仿佛是刻在西奈山石碑上的十诫。

他解释的历史真相可能是有史以来最为可信的教条。它影响巨大得无可估量,至今余音绕梁。

理论创建人选取的事实是正确的,思路是缜密和深刻的。他什么都是正确的,除了结论。

发展中的历史没有证明他的理论,工人阶级过得欣欣向荣,没有每况愈下,资本主义也没有崩溃。

革命没有从工业化最深的国家爆发,而是从工业最薄弱的国家开始。

在集体主义之下,国家没有消亡,而是大肆扩张它控制社会的权力和功能。历史看也不看他,以它自己神秘的逻辑,走了一条自己的路。

当他已经被证明是有问题的,痴迷决定论的人们慌忙把历史又交到了一个新的权威手中——弗洛伊德。

◎价值先行:用头脑中的价值滤镜,扭曲整个世界

弗洛伊德把人类所有行为的动因,都解为下意识的性和精神驱力。

弗洛伊德的信徒们坚信这一点,就像马哲的原教旨主义者坚信他们的教义一样。

然而,弗洛伊德的例子,本身就不具备普遍性,他不幸地选取了皇家的故事来举例说明他的概念:俄狄浦斯情结。

帝王的生活是有特殊性的,尤其是牵扯到统治和继承等权力问题,这就不是普遍的人之常情。

俄狄浦斯弑父传说可能来源于所有皇家继承人都憎恨父亲的实际现象,但这不是因为他们想和母亲睡觉,而是他们觊觎王位。

如果家长的统治碰巧来自母亲,他照样会痛恨母亲。母亲也一样会从出生开始就讨厌儿子,因为她知道儿子注定要取代她的位置,就像维多利亚女王和她的长子爱德华七世一样。这不是什么弗洛伊德,这就是王朝政治。

◎系统论者:用一种模型,解释整个复杂的历史

时尚的历史理论,正如时尚的本质一样,新旧交替,走马灯一样变换。但这也没让那些建构主义者灰心丧气。

最近又有历史学家下了断语:写作历史需要“有序的大思维”。

说起“有序的大思维”,我眼前呈现的是一台拖拉机拉了张铁链网在犁地。我看到那个教授爬上拖拉机,随着他向前,拖在后面的“有序的大思维”就在耕犁历史的坑坑包包,直到土地平整、干净、有序。

——换句话说,被放进了某种系统。

凡人——你、我、拿破仑——结合了性格、环境和历史的情景,任何人都是无数变量的集合,无法复制。

他的出生、他的父母、他的兄弟姐妹、他的食物、他的家、他的学校、他的经济社会地位、他的第一份工作、他的第一个女朋友,以及蕴含其中的所有变量,组成了神秘的人物性格,还要和其他变量结合:国家、气候、时间和历史情境。

所有元素以精确的比例再次调配之后,就能复制出摩西、希特勒、戴高乐,以及杀了肯尼迪的李·哈维·奥斯瓦尔德了吗?

只要人还是“不可知变量”——我看不出在未来,有无限可能的人会在哪方面有固定下来的倾向——我不认为他的行为可以被有效地编码和量化。

对电子化急进又乐观的人将继续把人的过去行为切成千千万万可定义的碎片,他们叫“输入”,然后机器轰轰隆隆,一道电光闪过就给出了“输出”。

可是输出可靠吗?我打赌十有八九历史会无视电脑的输出,就像它无视马哲一样。

电子学是有用的,但我可以自信地说,它无法把历史学家变成按键的工人,把历史变成系统程序。

转载者“吉言贤食二点零”补白:

历史学界的反叛者:从不生产有毒的文字

对于西方学界来说,巴巴拉·塔奇曼是个很“不合群”的历史写作者。

因为她“从不编造任何东西,甚至是天气”,也很少预设立场与价值观,甚至经常把枯燥的史实写得引人入胜。

她书写的历史不含“三聚氰胺”,和那些决定论者、价值先行者、系统论者的历史截然不同。

她从不相信世界上有“绝对客观的历史学家”,因为“那只有时钟才可能做到”。但是她在写每个字时,都在警示自己,不能把历史强行塞进一个系统。

正如她在《历史的技艺》中所言:

“要诚实地让数据自己开口说话,而不是把数据关在事先准备好的盒子里。”

很多历史作品为了表达价值立场,存在断章取义、以立场筛选史实、甚至蓄意捏造,以想象、推理代替史实的现象。

巴巴拉·塔奇曼身体力行地反对史学界的“价值先行”,并且将高超的文学技巧运用于历史写作,以一己之力拔高了历史写作的门槛,甚至创造了一个全新的写作品类 ——“非虚构写作”。

曼彻斯特、黄仁宇等知名作家看了她的书,纷纷将她视作自己写作上的导师,加以模仿学习。

巴巴拉·塔奇曼因其卓越的写作与史学成就,更是被称为“当代的修昔底德”。

中美破冰之旅时,尼克松还将塔奇曼的书赠送给中国时任领导人。作为政治家外交活动的国礼,她的书,不只是一套经典,更是一个关于智慧、审美、品质、品位的符号。

但遗憾的是,塔奇曼的作品在中国长期被忽视。她的部分作品引入国内后,曾一度绝版。网上单本溢价就已达到200多元,而且难以找到全套。

|

没有评论:

发表评论